禅宗での葬儀について、お布施の相場がわからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

禅宗とは、座禅を修行の中心に据えた仏教の流派であり、禅宗以外の仏教とは異なる葬儀形式を取ります。僧侶が2名以上必要など独特な葬儀形式のため、お布施の相場やマナーについて、事前に把握しておくと安心です。

この記事では、禅宗の多数派である曹洞宗と臨済宗について、葬儀にかかるお布施の相場を解説します。葬儀を終えた後の法要にかかるお布施の相場や、お布施に関するマナーについてもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

この記事を要約すると

- 禅宗には、曹洞宗・臨済宗・黄檗宗(おうばくしゅう)の3大宗派があります。曹洞宗のお布施の相場は20万~60万円程度、臨済宗のお布施の相場は15万~50万円程度といわれています。

- お布施のほかにも戒名料がかかりますが、戒名のランクや寺院の格、地域などによって、30万~100万円以上と金額に大きな開きがあります。

- お布施は葬儀のほか、その後の法要の際にも必要です。葬儀の規模が大きければ、葬儀はもちろん、その後の法要に必要なお布施の額も上がる傾向が見られます。

禅宗の主な宗派

禅宗の主な宗派は、曹洞宗・臨済宗・黄檗宗(おうばくしゅう)の3つです。なかでも、曹洞宗と臨済宗の占める割合が大きいといわれています。

ここからは、以下の禅宗について概要を説明します。

- 曹洞宗とは

- 臨済宗とは

- 黄檗宗(おうばくしゅう)とは

それぞれの内容は次のとおりです。

曹洞宗とは

曹洞宗は、鎌倉時代初期に道元が開き、瑩山(けいざん)が広めた宗派です。座禅を修行の中心に据える禅宗のなかでも、ひたすら座禅に取り組むことを重視する宗派で、地方の武士や民衆を中心に広まっていきました。

特定のご本尊はありませんが、釈迦如来を祀ることが多いといわれています。曹洞宗の寺院数は、日本に1.5万前後あるとされます。

曹洞宗の葬儀時間は、他の仏教の宗派と比較し2倍ほど長く、1時間程度かかるのが一般的です。また他の禅宗の葬儀と比較しお勤めにあたる僧侶の数が多く、導師1名と副導師(脇導師)の2名、計3名以上の導師で葬儀を進行する傾向が見られます。

臨済宗とは

臨済宗は、唐の禅僧である臨済義玄(りんざいぎげん)が開き、鎌倉時代初期に栄西によって広められた宗派です。鎌倉幕府や朝廷の庇護のもと全国に教えが広がり、現在では5,000を超える寺院があるとされます。

師が弟子に対して問題を提示し、弟子がそれに答える対面式の座禅を行うことにより、悟りを目指す教義をもちます。曹洞宗と同様に特定のご本尊はありませんが、釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)を祀るのが一般的です。基本的には2名以上の導師でお勤めにあたりますが、3名以上で進行することもあります。

黄檗宗(おうばくしゅう)とは

黄檗宗は、明の僧侶である隠元(真空大師)を開祖とする宗派です。寺院数は400~500程度で、曹洞宗や臨済宗と比較し中国色の強い宗派といわれています。寺院は中国の明朝形式で建立されたカラフルな外観であるのが一般的で、儀式や経典、仏具の呼び名も中国式です。

禅宗【曹洞宗】の葬儀にかかるお布施の相場

曹洞宗のお布施の相場は、20万~60万円程度といわれています。

相場の金額に幅があるのは、地域やお寺の格、葬儀を勤める僧侶の数と格に差があるためです。

曹洞宗では、通常は2名以上(導師・副導師)の僧侶が葬儀を執り行い、3名以上の僧侶が対応することも珍しくありません。お勤めにあたる僧侶の人数に合わせてお布施を用意する必要があります。

おおまかな目安としては、僧侶1名(導師)で15万~30万円となり、副導師の数ごとに10万~20万円を加算していきます。住職位にある方が副導師を勤める場合は、相場が高めになるのが一般的です。

曹洞宗の葬儀について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

禅宗【臨済宗】の葬儀にかかるお布施の相場

臨済宗のお布施の相場は、15万~50万円が目安です。

曹洞宗と同様、地域やお寺の格、僧侶の数と格によって相場に開きが生じます。臨済宗では、曹洞宗に比べ葬儀を進行する僧侶の数が少ない傾向にあるといわれています。僧侶の数が少ない分、お布施の相場も曹洞宗より若干低めであるのが一般的です。

臨済宗の葬儀については、以下の記事で詳しく解説しています。

禅宗の葬儀でお布施以外にかかる費用

禅宗の葬儀では、お布施以外にも以下の費用がかかります。

- 戒名料

- 御膳料

- お車代

それぞれ解説していきます。

戒名料

曹洞宗の葬儀では、戒名の位に応じて以下の戒名料がかかります。

| 戒名の位 | 戒名料の目安 |

|---|---|

| 信士・信女 | 30万円以上 |

| 居士・大姉 | 50万~70万円 |

| 院信士・院信女 | 100万円以上 |

| 院居士・院大姉 | 100万円以上 |

臨済宗の戒名料の目安は、以下のとおりです。

| 戒名の位 | 戒名料の目安 |

|---|---|

| 信士・信女 | 30万~50万円 |

| 居士・大姉 | 50万~80万円 |

| 院居士・院大姉 | 100万円以上 |

上記のとおり、戒名料はランクによって相場に開きがあります。戒名の位は遺族側では選べず、故人の社会的地位や現世で成し遂げたことなどを加味し、寺院側で決定します。

戒名料はお布施と一緒にお渡しすることもありますが、禅宗の場合は、お布施とは別の袋に分けてお渡しするのが一般的とされます。ただし、地域や寺院の風習によっても異なるため、菩提寺や地域の葬儀社に事前に確認しておきましょう。

御膳料

御膳料の相場は、僧侶1名あたり5,000~1万円程度です。高級レストランや料亭で会食を行う場合は、会食費用に合わせて2万円程度お渡しすることもあります。

御膳料は他の宗派と同程度の額が相場になっており、葬儀の格に応じて金額を調整します。

御膳料は、葬儀の会食に僧侶が同席されない場合にお渡しするものです。僧侶が会食に参加される場合は不要となるため注意しましょう。

お車代

お車代の相場は、5,000~1万円程度です。

御膳料と同様、他の宗派と大きな違いはありません。寺院と葬儀会場を往復するタクシー代を目安に、少し色を付けてキリのよい額を渡しましょう。遠方にある菩提寺から僧侶を招く場合には、新幹線代や飛行機代、宿泊費などの諸経費を加味してお渡しする必要があります。

自家用車で僧侶を送迎する場合や、寺院で葬儀を挙げる際には、お車代は不要です。

葬儀以降の法要にかかるお布施の相場

お布施は、葬儀以降の法要を実施する際にも必要です。具体的には、以下のようなタイミングでお布施を用意します。

- 初七日

- 四十九日

- 納骨

- 百箇日

- お盆・お彼岸

- 一周忌

- 三回忌以降の年忌法要

一般的な傾向として、大規模な葬儀を実施した場合、その後の法要も規模が大きくなり、それに応じてお布施の額が上がります。

僧侶の移動が伴う法要については、お布施のほかにお車代も必要です。法要にかかるお布施の相場は次のとおりです。

初七日

初七日法要のお布施の相場は、2万~5万円ほどです。

葬儀の規模やお寺の格、地域によって金額に幅があります。

初七日法要は、命日を含め故人が亡くなった7日目(逝去から6日後)に行う、葬儀後の最初の法要です。葬儀を簡略化する近年では、葬儀の当日中に繰り上げで初七日法要を行う傾向が見られます。その際には、初七日法要のお布施を別に用意する必要はなく、葬儀のお布施に含めてよいとするのが一般的です。

四十九日

四十九日の法要にかかるお布施は、2万~5万円程度といわれています。

四十九日の会食に僧侶が同席されない場合は、5,000円程度の御膳料をお渡しします。

新たに仏壇を用意する場合は四十九日までに準備を整えておき、同時に開眼供養を行うことが一般的です。開眼供養には、別途1万~3万円程度のお布施が必要です。

四十九日の法要について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

納骨

納骨の際には、1万~3万円程度のお布施が必要です。

納骨は、四十九日の法要と同時に実施するのが一般的です。同日中に行う場合、通常はそれぞれのお布施を合算してお渡しします。

なお新たに墓石を建てた場合は、法要の費用が別途1万~5万円程度かかります。

百箇日

百箇日法要のお布施は、1万~3万円程度が相場です。

百箇日法要は、故人が亡くなってから100日目に執り行う法要ですが、近年では省略するケースが増えています。法要を行う代わりに、家族だけで集まって故人を偲んだり、お墓参りに行ってご供養したりする選択肢もあります。

お盆・お彼岸

お盆やお彼岸の法要には、1万円前後のお布施を見ておきましょう。規模が大きい場合は3万円程度かかることもあります。

新盆では、通常のお盆やお彼岸より大規模な法要を行う場合もありますが、その際には少し多めにお布施を用意します。

一周忌

一周忌の法要では、2万~5万円がお布施の相場です。

一周忌では会食を実施するのが一般的ですが、僧侶が同席されない場合は1名あたり5,000~1万円程度の御膳料をお渡しします。法要の規模や会食の内容に応じて金額を調整しましょう。

三回忌以降の年忌法要

三回忌以降の年忌法要にかかるお布施は、2万~5万円が目安です。

基本的には一周忌と同等、もしくは若干低めのお布施が相場といわれています。法要の規模やお寺の格によってお布施をお渡ししましょう。

会食についても一周忌と同様で、僧侶が同席されない場合は1名あたり5,000~1万円を目安に御膳料を用意します。

禅宗で葬儀を行う際のお布施のマナー

禅宗で葬儀を行う際には、以下のお布施のマナーに配慮するのが大切です。

- 禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施に使う封筒

- 禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施の書き方

- 禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施の包み方

- 禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施の渡し方

それぞれ説明していきます。

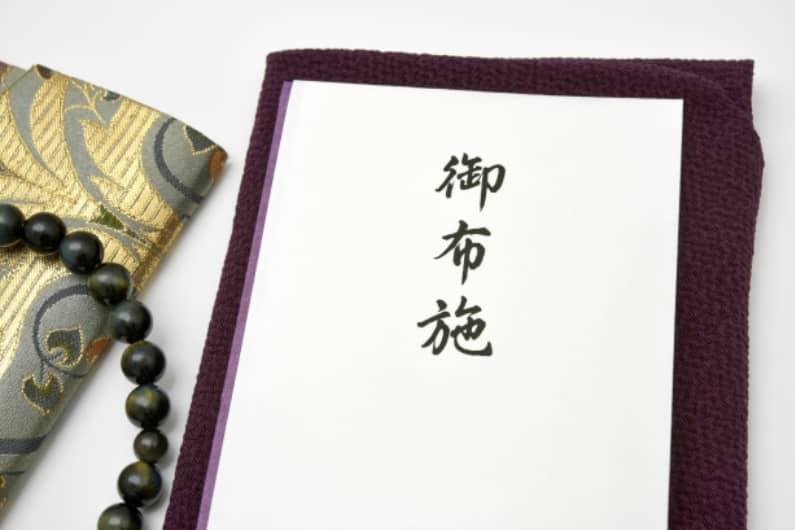

禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施に使う封筒

禅宗のお布施には、白無地の封筒を用意します。郵便番号など余計な印刷がない封筒で、厚手のものがベターです。奉書紙に包むとよりフォーマルです。

文房具店やコンビニで売っている一般的な封筒で問題ありませんが、二重になった封筒は「不幸が重なる」に通じるため避けましょう。

基本的には水引のついた封筒は不要ですが、地域によっては黒白・黄白の水引がついた封筒を使用することもあります。念のため事前に確認しておきましょう。

禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施の書き方

お布施は、通常の濃い墨を使用して「お布施」「御布施」などの表書きを中央上方に記載し、その下の中央に氏名もしくは「〇〇家」と記入します。

封筒の裏には住所と、旧字体でお布施の額を記入しましょう。

薄墨は香典用のものです。僧侶へのお礼であるお布施に使用すると失礼にあたるため注意しましょう。

禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施の包み方

お布施には、新札もしくはきれいなお札を用意します。封筒に入れる向きは、お札の肖像画がある面を手前(表側)の上側にするのがマナーです。

一般的な香典のように新札を避けることはせず、封筒への入れ方も逆向きのため注意しましょう。

禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施の渡し方

僧侶にお布施をお渡しする際には、あらかじめ袱紗(ふくさ)に包んでおきます。その状態から袱紗を開き、袱紗の上にお布施を乗せて相手に渡しましょう。切手盆に乗せてお渡ししても構いません。

お布施をお渡しするタイミングは、地域や寺院によっても異なりますが、僧侶が会場に着き、挨拶に伺ったときに渡すのが一般的です。僧侶がお布施を管理するのが難しい場合は、葬儀後にお渡しする場合もあります。

状況に応じ、お渡しするタイミングを変えても問題ありません。迷ったら、菩提寺や葬儀社に相談してみましょう。

禅宗の葬儀のお布施に関するよくある質問

禅宗の葬儀に必要なお布施に関するよくある質問として、以下の2つを紹介します。

- お布施の金額にタブーな数字はある?

- 曹洞宗や臨済宗では僧侶一人でも葬儀を行える?

それぞれ回答していきます。

お布施の金額にタブーな数字はある?

お布施の金額は香典とは異なり、キリさえよければ4(死)でも9(苦)でも、割り切れる偶数(別れを連想)でも特に問題ないとされます。

ただし、地域の風習や人によっては縁起が悪いととらえ、4や9、偶数を避けることもあります。迷ったら、菩提寺や葬儀社に確認しておくのがおすすめです。

曹洞宗や臨済宗では僧侶一人でも葬儀を行える?

曹洞宗や臨済宗でも、葬儀を簡略化する風潮に合わせ、僧侶一人での葬儀を受けているお寺もあるといわれています。しかしそのようなケースでは、本来の完全な形で葬儀を執り行えない可能性が高いです。

曹洞宗や臨済宗では、葬儀で鳴り物を使用する特性上、本来は2名以上の僧侶が必要です。3名以上でお勤めする場合もあることからも、1名で葬儀を行う際には、儀式のどこかを簡略化せざるを得ません。

お布施などの都合上、どうしても1名の僧侶での葬儀を希望する場合には、あらかじめ菩提寺とよく相談しておきましょう。

禅宗の葬儀にかかるお布施を押さえ、納得のいく葬儀を行おう

禅宗の葬儀の際には、葬儀の規模や寺院の格、僧侶の人数などによってお布施の相場が決まります。

禅宗の葬儀では、2~3名以上の僧侶がお勤めにあたるケースが一般的です。その分お布施の金額がかかる傾向が見られますが、金額だけにとらわれず、納得のいく葬儀を行うのが肝要です。

弊社では、価格を抑えたプランパックで、禅宗に対応した葬儀を全国一律価格でご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。