親や家族などの身近な人が病院で亡くなったら、身繕いを整えて服を着替え、日中や夜中を問わずに葬儀屋に連絡してご遺体搬送の手続きに入ります。

今回は、身近な人が病院で亡くなったときの対応方法を知りたい方向けに、病院で亡くなってから納棺までの流れや葬儀までに必要な手続きについて詳しく解説します。いざという時に落ち着いて対応できるよう、病院での過ごし方を知っておきましょう。

この記事を要約すると

- 病院で息を引き取ったら、末期の水やエンゼルケアを行い、ご遺体を一時的に霊安室に安置します。院内の霊安室は数時間程度しか利用できないため、すみやかに葬儀社を手配してご遺体を安置所に搬送しましょう。

- ご遺体の安置が完了したら、葬儀社と打ち合わせをしながら葬儀の準備を進めます。死亡届の提出・火葬許可証の受け取りは、葬儀を行う前に済ませる必要があります。

- 近年は生前に葬儀の準備を進める「終活」がブームになっており、元気なうちに葬儀社の手配や遺影の撮影を済ませておく方も増えています。

病院で亡くなってから搬送までの流れ

病院で亡くなったら、末期の水やエンゼルケアなどの儀式を行ったあと、葬儀社に連絡してご遺体を安置所に搬送します。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」は24時間・全国対応で、お電話をいただけましたら30分~1時間ですぐにお迎えにあがります。無駄を省いたセットプランで、相場よりも価格を抑えた葬儀をご提供しております。

葬儀が初めての方でもご安心いただけるよう、葬儀の専門スタッフがしっかりとサポートいたしますので、まずはお電話ください。※病院から紹介を受けた葬儀社を断っても失礼でないですし、何も問題ございません。

死亡宣告

病院で息を引き取った場合、医師によって死亡確認と死亡宣告が行われます。心拍・脈拍や脳機能が停止していることを確認し、病死や自然死であることを確かめたら、遺族に対して死亡を宣告します。遺族は医師から死因や亡くなったときの状況を説明されるため、聞き逃さないように耳を傾けましょう。

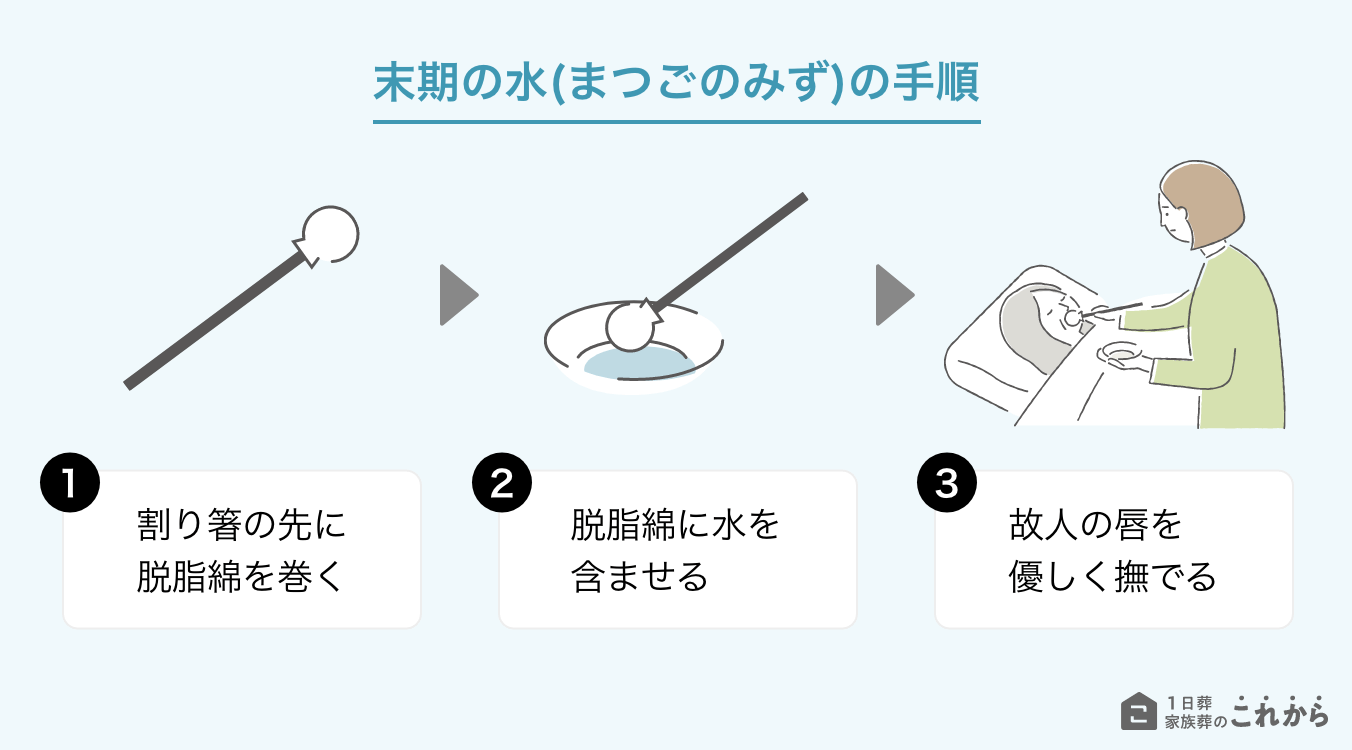

末期の水

末期の水は故人の口元に水を含ませる仏式の儀式で、臨終を迎えた直後に行われます。割り箸で挟んだガーゼや脱脂綿に水を含ませ、故人の唇を潤して安らかな旅立ちを願いましょう。

末期の水の儀式は、故人との血縁が近い方から順番に、その場にいる遺族全員で行います。なお、仏教のなかでも浄土真宗の場合はこちらの儀式を行いません。

清拭

清拭(せいしき)は故人の宗教を問わずに行われる。看護師がアルコールを含ませたガーゼで故人の全身を丁寧に拭き、口・耳・鼻・肛門などの穴から体液が漏れ出さないように脱脂綿を詰めていきます。

身繕い・着替え

故人の全身を拭き清めてきれいにしたら、ご遺体を搬送・安置するための新しい服装に着替えさせます。病院で亡くなった場合は浴衣を着用するのが一般的で、浴衣一式は病院が用意するため遺族側の準備は不要です。なお、このときに身につける浴衣は納棺までの一時的な服装であり、葬儀前には死装束へと新たに着替え直します。

以下の記事では病院で亡くなったときの着替えや浴衣の着方についてより詳しく解説しています。ぜひ、あわせてチェックしてみてください。

死化粧

死化粧は故人の顔に化粧を施す儀式で、「故人が明るく安らかな表情で旅立てるように」という願いが込められています。

はじめに髪を整えて髭を剃り、ファンデーション・チーク・リップなどで顔の血色感を引き出します。長い闘病によって頬がやつれていたら、脱脂綿を詰めて頬をふっくらと見せる工夫をします。故人が生前使っていた化粧品を使用したい、メイク方法にこだわりたいなどの希望がある場合は、遺族自身で死化粧を施すケースも珍しくありません。

なお、清拭・身繕い・着替え・死化粧の一連の流れを「エンゼルケア」といいます。

霊安室へ移動

エンゼルケアと見繕い・死化粧を施したら、ご遺体を病室から霊安室へと移動させます。霊安室はご遺体を一時的に安置するための部屋で、ご遺体を安置所に搬送するまでの数時間程度利用できます。

霊安室にご遺体を長時間安置することはできないため、霊安室にいる間にすみやかにご遺体の安置先を手配しましょう。

弊社「1日葬・家族葬のこれから」は「24時間・全国対応」ですので、お電話いただければすぐにお迎えにあがります。葬儀に必要なもだけを含んだ、分かりやすいセットプランでご用意しているため、相場よりも抑えた価格で葬儀を執り行えます。

家族・親戚への連絡

故人が病院で亡くなったら、すみやかに家族や親戚などの身内に訃報を伝える必要があります。こちらの連絡は緊急性が高いため、時間帯を気にせずに連絡を入れてしまってかまいません。

連絡には電話を用い、すぐに連絡がつかない場合は折り返し連絡をもらえるよう留守番電話を入れたりメールで伝えたりしましょう。連絡の際は故人の亡くなった日と遺族代表者の連絡先を伝え、メールの場合は句読点を用いないよう注意してください。

葬儀会社にご遺体の搬送依頼

葬儀を行うまでの間、故人のご遺体を斎場・民間の施設・自宅などで安置する必要があります。病院の霊安室に長時間ご遺体を安置しておくことはできないため、すみやかに葬儀社を手配してご遺体を搬送しましょう。

ご遺体の搬送は、葬儀社の専門スタッフによって行われます。スムーズにご遺体を搬送できるよう、このときまでに依頼する葬儀社を決めておくとよいでしょう。

死亡診断書の受け取り

故人が病院で亡くなった場合は、病院から死亡診断書を受け取る必要があります。死亡診断書は医師によって発行される重要な書類で、故人の死亡を医学的・法律的に証明するものです。こちらの死亡診断書を元に死亡届と火葬許可証を発行するため、必ず失くさずに保管しておきましょう。

なお、死亡診断書の発行には数千円〜1万円ほどの手数料がかかります。病院に駆けつける際は、あらかじめまとまった現金を用意しておくと安心です。

退院手続き

ご遺体の搬送先が決まったら、病院を後にする前に退院手続きを行いましょう。病室に持ち込んでいた荷物を引き取り、書類の記入や医療費の精算・支払いなどを進めます。

長期入院の場合は医療費が高額になるため、即日の支払いではなく後日の支払いでも問題ないケースがほとんどです。しかし、なかにはすぐに支払いを済ませなければいけない病院もあるため、事前に確認しておくとスムーズでしょう。

ご遺体搬送

ご遺体搬送のための寝台車が到着したら、専門スタッフによってご遺体が安置所に搬送されます。ご遺体を保護しながら慎重に運び出す必要があるため、必ず専門業者や葬儀社に一任しましょう。

搬送にかかる費用は、移動距離10km以内で1〜2万円程度が一般的です。亡くなった病院から搬送先が離れている場合は追加料金が発生するため、あらかじめ認識しておきましょう。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では移動距離50km以内までは、葬儀のセットプラン料金内に含まれておりますので、安心してご依頼ください。その他、「祭壇」「骨壷」「棺」などの葬儀に必要なものを含んでおりますので、ぜひ弊社にお問い合わせください。

※直葬プランのみ 移動距離30km以内まで(追加料金は、10km毎に5,500円)

また、ご遺体搬送についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

病院で亡くなったあと、お葬式までにやること

ご遺体を安置所に搬送したら、枕飾りを設置してご遺体を安置し、葬儀準備を進めたり葬儀案内の連絡をしたりします。

ご遺体安置

ご遺体が安置所に到着したら、床に布団を敷いてご遺体を安置します。体の向きは北枕になるよう整え、首元・腹部・腕の胴の間にそれぞれ腐食を防ぐドライアイスを設置します。こちらの処置は葬儀社のスタッフが行うため、遺族側が用意するものはとくにありません。

枕飾り

ご遺体の安置が完了したら、枕元に「枕飾り」という簡易的な祭壇を用意します。枕飾りは葬儀を行うまでの数日間使用するもので、葬儀スタッフが丁寧に飾り付けをしてくれます。

枕飾りの内容は宗派によって異なりますが、小さな白木の小机を置き、その上に香炉・燭台・シキミの葉を挿した花立て・線香・枕飯などを設置するのが一般的です。設置が完了したら、線香の火を絶やさぬよう、常に線香をあげ続けましょう。

枕経

枕経とは、僧侶が故人の眠る枕元で読経をする儀式を指します。ご遺体の安置と枕飾りの設置が完了した後、菩提寺の僧侶を呼んで故人が安らかに旅立てるよう祈りを捧げましょう。

なお、枕経は必ず行う儀式ではないため、近年は省略するケースも珍しくありません。

葬儀準備

ご遺体の安置が完了したら、すぐに葬儀社との打ち合わせに入ります。葬儀社の担当スタッフと遺族数人で集まり、葬儀日程や葬儀内容の詳細について話し合いましょう。

葬儀後のトラブルを避けるためにも、葬儀プランについて疑問点がある場合は、必ずこの段階で葬儀社に確認しておくことが大切です。

<葬儀準備で行うこと>

- 喪主(必要であれば施主・世話役)の決定

- 葬儀形式や参列者数の決定

- 葬儀日程の決定

- 遺影写真の選択

- 死亡届の提出・火葬許可証の受け取り

菩提寺への連絡

葬儀日程を決める際は、葬儀で読経を行う僧侶への日程確認も欠かせません。お世話になっている菩提寺に連絡を取り、参列の依頼とスケジュールの調整を行いましょう。

なお、菩提寺がない場合、弊社「1日葬・家族葬のこれから」ではお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。

訃報と葬儀案内の連絡

葬儀日程や葬儀内容が決定したら、参列を依頼する人に対して訃報と葬儀案内を連絡します。もし葬儀における香典を辞退する場合は、このタイミングで伝えるのが一般的です。

必ず伝えるべき内容は葬儀の日程・斎場の場所・喪主の連絡先で、電話やメールを組み合わせながら連絡を入れると確実に情報を伝えられるでしょう。なお、メールや書面で連絡をする場合は時候の挨拶を含めず、文章に句読点を用いないのがマナーです。

例文:電話の場合

「◯◯の息子の◯◯です。父の◯◯が昨日息を引き取りました。つきましては通夜を◯月◯日◯時より、葬儀・告別式を◯月◯日◯時より、◯◯斎場にて仏式で執り行います。何かございましたら、私の携帯電話までご連絡ください。」

例文:メールの場合

件名:【訃報】◯◯他界のお知らせ

かねてより病気療養中であった父の◯◯が◯月◯日◯時◯分に他界いたしました

享年◯歳でした

ここに故人が生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでお知らせいたします

通夜ならびに葬儀・告別式は仏式にて下記の通り執り行います

- 通夜:◯月◯日(◯)午後17時〜

- 葬儀告別式:◯月◯日(◯)午前10時〜11時

- 斎場:◯◯斎場(住所・電話番号)

- 形式:◯◯宗

- 喪主:◯◯(長男)

- 連絡先:(電話番号)

なお、最近では日常的に使われているLINEで送ることも増えてきています。連絡がしやすくとても便利ですが、注意点もあるので、以下の記事でマナーを確認しましょう。

また、職場への訃報連絡のマナーを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にされてください。

湯灌

湯灌とは、故人を棺に納める前に体を洗い清める仏式の儀式で、「故人が気持ちよく旅立てるように」という願いが込められています。

葬儀社の専門スタッフや湯灌師によってシャンプー・洗顔・髭剃り・ボディシャンプーなどが施され、最後に清潔なタオルで全身を丁寧に拭き上げます。遺族が立ち会う場合は、湯灌の流れの一部を手伝うことも可能です。

なお、亡くなった直後のエンゼルケアや身繕いでも清拭を行うため、そちらで十分だと考える場合は、湯灌を省略するケースもあります。

なお、弊社では人気のオプションとして、湯灌も承っておりますので、ぜひお問い合わせください。

納棺

お通夜や葬儀が始まる前に、故人のご遺体を棺に納めます。これを納棺の儀といい、遺族の立ち会いのもと執り行われます。

まだ死装束を身につけていない場合はこちらのタイミングで着替えを行い、故人を棺の中に丁寧に納めます。故人が生前好んでいた食べ物・飲み物やタバコ、数珠などを副葬品として一緒に納めることも可能です。副葬品として納めたいものがある場合は、納棺の際に忘れずに持参しましょう。

亡くなった後のさまざまな手続き

故人が亡くなった後は、さまざまな公的手続きを行わなければなりません。なかには葬儀前に済ませておくべき手続きもあるため、時間を見つけて対応しましょう。

以下の記事では、亡くなってから葬儀前後に行うさまざまな手続きを詳しく解説しています。ぜひ、あわせてチェックしてみてください。

やらなければならないことのチェックリストを無料ダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

死亡届の提出・火葬許可証の受け取り

身近な人が亡くなったら、死亡が確認された日から7日以内に、役所に死亡届を届け出なければいけません。死亡届の記入・提出には、病院から受け取った死亡診断書が必要です。

死亡届を提出すると、役所から火葬許可証を受け取れます。こちらの許可証は火葬の際に必要となるため、火葬場の担当者に忘れずに提出しましょう。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では火葬許可証手続き代行をプラン料金内に含んでおりますので、初めての葬儀で不安な方も安心してお任せください。

医療費の支払いと高額医療費還付請求

退院時に精算した医療費の支払いも、忘れずに行いましょう。医療費の支払いは後日支払いとしている病院が多いため、支払い期限を確認のうえ、期限内にお金を用意してください。

また、1ヶ月間の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額医療費として健康保険組合に還付請求が可能です。請求書を受け取ったら、高額医療費に該当するかどうかを必ず確認しておきましょう。

年金の受給停止申請

故人が年金を受給していた場合は、年金の受給停止申請を行わなければいけません。厚生年金の場合は死亡が確認された日から10日以内、国民年金の場合は14日以内が申請期限です。

受給停止の手続きは、最寄りの年金事務所や年金相談センターで行えます。故人の年金証書や死亡診断書の写しなどを持参し、「年金受給者死亡届」を提出しましょう。

本人確認書類の返却

免許証・パスポート・障害者手帳などの本人確認書類も、それぞれの発行元に返却する必要があります。故人の身分証明書や死亡確認書類などを持参し、返却の手続きを進めましょう。

なお、会社に勤めていた場合の健康保険・社会保険の資格喪失届は、会社側で行ってもらえます。手続きが遅延しないよう、すみやかに訃報を伝えるようにしてください。国民健康保険や後期高齢者医療制度を利用していた場合は、遺族側での手続きが必要です。

本人名義で契約しているものの解約

公共料金・電話・インターネットなどの各種サービスやクレジットカードの解約や名義の変更も、忘れずに行いましょう。手続きを忘れてしまうとそのまま料金が発生し続ける可能性があるため、生前に加入しているサービスをあらかじめ整理しておくと安心です。

預貯金口座の手続き

身近な人が亡くなったら、すみやかに預け先の郵便局や銀行に連絡し、故人の預貯金口座の凍結を行いましょう。凍結を行わなかった場合、相続トラブルや刑事責任が発生する可能性があります。口座を凍結すると、遺産相続が完了するまでの間、預貯金の引き出しが一時的に行えなくなります。

葬祭費・埋葬料の支給申請

故人が健康保険や社会保険に加入していた場合は、保険組合や自治体から葬祭費や埋葬料を受給できます。こちらの補助金の支給申請期限は、死亡が確認されてから2年間と定められています。

なお、加入している組合や自治体によっては、葬儀形式が直葬の場合は補助金を受給できないケースがあるため注意してください。

| 保険の種類 | 補助内容 | 受給できる金額 |

|---|---|---|

| 健康保険・共済組合 | 自治体から埋葬料・埋葬費を受給できる | 一律5万円 |

| 国民健康保険 | 自治体から葬祭費を受給できる | 自治体により異なる(1〜7万円程度)※23区内は一律7万円 |

| 社会保険 | 社会保険事務所・健康保険組合から埋葬料を受給できる | 一律5万円 |

なお、以下の記事では、葬祭扶助制度の活用方法についてより詳しく紹介しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください。

相続手続き

葬儀や一連の手続きが完了したら、遺産相続を進めていきましょう。相続には明確な期限が定められていませんが、遺産総額によっては相続税が発生するため、相続税の申告・納付期限である死亡確認日の翌日から10ヶ月以内に行うのが一般的です。

亡くなる前にできる準備

亡くなった後の遺族の負担を軽減するために、「終活」として生前にできることもあります。ここからは、亡くなる前にできる準備の一例を紹介します。

葬儀社や斎場の選定・生前予約

近年は終活ブームに伴い、生前に葬儀社や葬儀プランを契約しておく人が増えています。斎場の見学をしたり見積もりを取り寄せたりして、理想の葬儀内容をあらかじめ考えておくのはいかがでしょうか。生前に準備を始めることによって、亡くなってから葬儀までの流れが非常にスムーズになります。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では事前にお問い合わせいただいた方限定で、特別価格でご案内しております。24時間葬儀の専門スタッフが受付ておりまして、何度でも無料でご相談を承っておりますので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

遺言書を書く

相続について生前に分け前を決めておきたい方や亡くなってからの葬儀内容についてあらかじめ指定しておきたい方は、来る日に向けて遺言書を用意しておくと安心です。

遺言書には3種類の形式があり、それぞれ書き方に明確なルールがあります。遺言書が効力を発揮できるよう、形式に則って書き記しておくことが大切です。

<遺言書の種類>

- 自筆証書遺言:自身によって記入・押印したもの

- 公正証書遺言:公正役場で公証人の代筆によって作成したもの

- 秘密証書遺言:遺言書の内容を秘密にし、公正証書によって遺言書であることを証明したもの

生前の預金引出

故人の銀行預金口座は死亡後に一時的に凍結され、家族や親族であっても簡単に引き出すことができなくなります。入院費用や葬儀費用を本人の預金から支払う場合は、あらかじめまとまった現金を引き出しておくと安心です。

また、遺族への贈与のために直前に預金を引き出した場合、亡くなった時点で口座にお金が入っていなかったとしても、預金とみなされて相続税が発生することがあります。生前の預金の引き出しは、本人と家族との間で相談をしながら慎重に行いましょう。

遺影写真の撮影・選定

葬儀の際に祭壇に飾られる遺影。遺影に使用できる正面を向いたはっきりとした写りの写真は、意外と少ないかもしれません。そこで、本人が望んだ写真や写りのよい写真を使用できるよう、生前に撮影を行うケースが増えています。体の元気なうちに遺影の撮影を済ませておくと、いざというときに安心です。

病院で亡くなった際によくある疑問点

ここからは、身近な人が病院で亡くなったときによくある疑問点について解説します。

病院に紹介された葬儀社は断っても問題ない?

故人が病院で亡くなった場合、病院関係者から提携する葬儀社を紹介されるケースがあります。お世話になった病院からの紹介はなかなか断りにくいかもしれませんが、断って問題ありません。葬儀後に後悔しないためにも、葬儀社選びは慎重に行いましょう。

夜中に亡くなった場合はどうすればよい?

故人が亡くなる時間帯は予測できないため、なかには真夜中に亡くなるケースも珍しくありません。もし故人が深夜に亡くなった場合でも、家族や親戚などの身近な人へはすぐに連絡しましょう。

また、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では24時間対応していますので、時間帯を気にせずにお問い合わせください。全国対応ですので、お電話いただければすぐにお迎えにあがりますので、ご安心ください。

お世話になった病院へのお礼の仕方は?

故人が長期間入院していたり特定の医師・看護師にお世話になったりした場合、病院へ感謝の気持ちを伝えたいと考える遺族は多いのではないでしょうか。

お礼の菓子折りを準備する遺族の方もいらっしゃいますが、なかには病院のルールとしてお礼の品物を受け取らないようにしているところもあります。病院へのお礼を用意する場合は、事前に病院側のルールを確認しておきましょう。

亡くなってからの流れを知り、落ち着いて対応しましょう

身近な人が病院で亡くなったら、さまざまな処置や儀式を施したうえでご遺体安置所に搬送されます。亡くなった後は短い期間で葬儀の準備やさまざまな手続きを行う必要があるため、事前に一連の流れを知っておき、いざというときに落ち着いて対応できるように備えましょう。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。