大切な赤ちゃんを死産でお見送りすることになった場合、悲しみのなかで何をどのように進めればよいのか、わからないことが多いでしょう。

突然のできごとに戸惑うなか「火葬はどうすればよい?」「遺骨はどうしたらよい?」といった疑問を抱える方も少なくありません。

そこで本記事では、死産した赤ちゃんを火葬するまでの流れや必要な手続き・費用の目安などについて詳しく解説します。

辛い時期だからこそ、心を込めて赤ちゃんをお見送りしましょう。ぜひ参考にしてみてください。

この記事を要約すると

- 死産した赤ちゃんの火葬には週数に応じた手続きが必要です。12週未満は届出不要、12週以降は死産届が必須で、22週以降は正式な「死産」として扱われます。

- 火葬の流れは予約→届出→葬儀(任意)→安置・搬送→火葬・収骨の順です。費用は地域により異なり、服装は落ち着いた色の平服が適切です。

- 火葬後は、納骨・水子供養・自宅安置などさまざまな方法で供養できます。胎児は遺骨が残らないこともあり、戒名や位牌は必須ではなく気持ちに沿った供養が大切です。

死産とは?流産との違いを解説

死産と流産の定義について正確に理解することが、適切な手続きを行うための第一歩です。ここでは、死産と流産の違いや、それに応じた手続きの進め方について解説します。

- 死産と流産の違い

- 赤ちゃんの死亡時期による手続きの進め方

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 死産と流産の違い

死産とは、妊娠後期に胎児が死亡し、その状態で出産される場合を指します。分娩直前や分娩中に胎児が死亡した場合も死産に含まれます。

死産と流産の違いは、週数です。日本では医学的に妊娠22週以降に赤ちゃんがお腹の中で亡くなることを「死産」、22週未満であれば「流産」と区別しています。

このように分けられるのは、22週以降に生まれた赤ちゃんは母胎外でも生存できる可能性があるためです。

つまり、22週以前は「お腹の中でなければ生きられない命」、22週以降は「お腹の外でも生きられる命」として扱われています。

2. 赤ちゃんの死亡時期による手続きの進め方

妊娠12週未満の場合、医学的には「流産」に該当し死産届の提出は不要です。赤ちゃんの遺体は、医療機関が火葬場で火葬するのが一般的な流れです。

一方、「流産」であっても妊娠12週から22週未満の場合は、死産届の提出が法律で義務付けられています。届出は、死産から7日以内に行う必要があり、火葬許可証を取得して火葬を執り行います。

妊娠22週以降は「死産」となり、死産届の提出が必要です。火葬までの流れは12週以降と同様ですが、24週以降は火葬までに24時間の経過を待たなくてはいけません。

なお、妊娠22週以降の赤ちゃんが、わずかでも呼吸があった場合は、死産ではなく「早産によって新生児が亡くなった」と判断されます。そのため、死産届ではなく出生届と死亡届が必要です。

ここまでの内容をまとめると以下のとおりです。

| 妊娠期間 | 医学的区分 | 死産届 |

|---|---|---|

| ~12週未満 | 流産 | 不要 |

| 12~22週未満 | 流産 | 必要 |

| 22週以降 | 死産 | 必要(呼吸があった場合は出生届と死亡届) |

妊娠期間や出産後に短時間でも生命があったかどうかによって、手続きが変わることに留意しましょう。

死産した赤ちゃんを火葬するまでの流れ

死産した赤ちゃんの火葬手続きには、いくつかのステップがあります。ここでは、火葬までの一連の流れを詳しく説明します。

- 火葬場を予約する

- 死産届を提出する

- 葬儀を執り行う

- 遺体を安置して火葬場まで搬送する

- 遺体を火葬して収骨する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

なお、一般的な火葬については、以下の記事を参考にしてみてください。

1. 火葬場を予約する

火葬場の予約は、死産届を提出する前に行いましょう。電話やインターネット上の予約システムで予約をとれます。なお、24時間受付を行っている自治体もあります。

予約時には、以下の情報を共有しましょう。

- 火葬希望日時

- 亡くなった赤ちゃんの情報

- 申請者の氏名・住所・連絡先 など

火葬場によって利用可能な時間帯は異なりますが、一般的には午前9時~午後4時頃です。予約状況によっては希望日時に予約できないこともあるため、早めに連絡しましょう。

ただし、火葬場は一般的には個人での予約を受け付けておらず、葬儀社しか火葬場を予約できないケースが多いため注意しましょう。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、面倒な役所手続きや、葬儀に必要なものを含んだセットプラン料金で承っております。24時間つながりますので、ご相談でもお気軽にお問い合わせください。

2. 死産届を提出する

妊娠満12週以降の死産については、死産届の提出が必要です。

死産届は、病院から交付される死産証書または死胎検案書が付いた用紙のことです。届出は、死産した日から7日以内に行わなければなりません。

届出人が婚姻している場合は原則として父親、やむを得ない場合は母親が行います。未婚の場合は、母親が届出人とされています。

届出場所は、届出人の所在地または死産があった場所の市区町村役所です。

死産届を提出すると、自動的に火葬許可証が発行されます。火葬許可証には火葬場の名称が記載されるので、事前に火葬場の予約を済ませておきましょう。

弊社では、火葬許可証の発行の手続きを代行をセットプラン料金内に含んでおりますので、ご安心ください。

3. 葬儀を執り行う

死産した赤ちゃんの葬儀は、家族だけで火葬を執り行うのが一般的です。葬儀を執り行うかどうかは、両親の気持ち次第で決めます。

葬儀を執り行う場合は、主に3つの方法があります。

- 家族だけで火葬を執り行う

- 宗教者に立ち会ってもらい読経をしてもらう

- 通夜や告別式などの儀式を執り行い、その後火葬をする

菩提寺がある場合は、まずそのお寺に相談するとよいでしょう。

なお、弊社では菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。

4. 火葬場まで搬送する

死産した赤ちゃんの遺体は、火葬までの間、適切に安置する必要があります。

妊娠24週以降の死産児は、法律により死産後24時間経過するまで火葬できないため、その間の安置場所を確保しなければなりません。一方、妊娠24週未満の死産児は、死産後すぐに火葬できます。

自宅で安置する場合は、ドライアイスを用意して遺体を保冷する必要があります。ドライアイスは通常、葬儀社が準備し、費用は1日あたり5,000円程度です。

火葬場への搬送は、葬儀社に依頼するのが一般的です。葬儀社に依頼すれば、安置から搬送まで一貫してサポートを受けられます。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、安置から搬送、棺や骨壷など葬儀に必要なものを含んだセットプラン料金でご案内しております。

5. 遺体を火葬して収骨する

火葬場に到着したら、火葬許可証を提出し、火葬の手続きを進めます。火葬時間は、1~2時間程度です。

赤ちゃんを火葬する場合、副葬品が多いとお骨との判別がつきにくくなるので、注意しましょう。

火葬後は収骨(骨上げ)の儀式を執り行います。ただし、胎児の骨は未熟であるため、遺骨が必ずしも残るとは限りません。

赤ちゃんの遺骨を残したい場合は、胎児専用の火葬炉がある火葬場を選ぶか、早朝の時間帯に予約するとよいでしょう。遺骨が残らない場合は、遺灰を持ち帰るケースもあります。

死産した赤ちゃんを火葬したあとの遺骨はどうする?

死産した赤ちゃんの火葬後の遺骨は、いくつかの方法で供養できます。

菩提寺がある場合はお墓に納骨するのが一般的です。この場合、事前に菩提寺に相談しておきましょう。

ミニ骨壺に収めて自宅に安置する方法も選択肢のひとつです。最近では、手元供養として小さな仏壇に安置したり、遺骨ペンダントなどのアクセサリーにして身につけたりするケースもあります。

胎児の骨は未熟なため火葬後に遺骨が残らない場合もあるため、供養方法については事前に考えておきましょう。

死産した赤ちゃんを火葬するのにかかる費用

死産した赤ちゃんの火葬にかかる費用は、地域や利用する火葬場によって大きく異なります。

主要な地域における火葬費用は、以下のとおりです。

なお、控え室の使用料は以下のとおりです。

地域によって費用に数万円の差が生じることもあるため、事前にいくらの費用がかかるか確認しておきましょう。

死産した赤ちゃんを火葬するときの服装

火葬における適切な服装は、故人への敬意を表す重要な要素です。ここでは、死産した赤ちゃんの火葬に参列する際の服装について、男性・女性・子どもそれぞれのポイントを解説します。

- 男性

- 女性

- 子ども

なお、一般的な葬儀のマナーについては、以下の記事を参考にしてみてください。

1. 男性

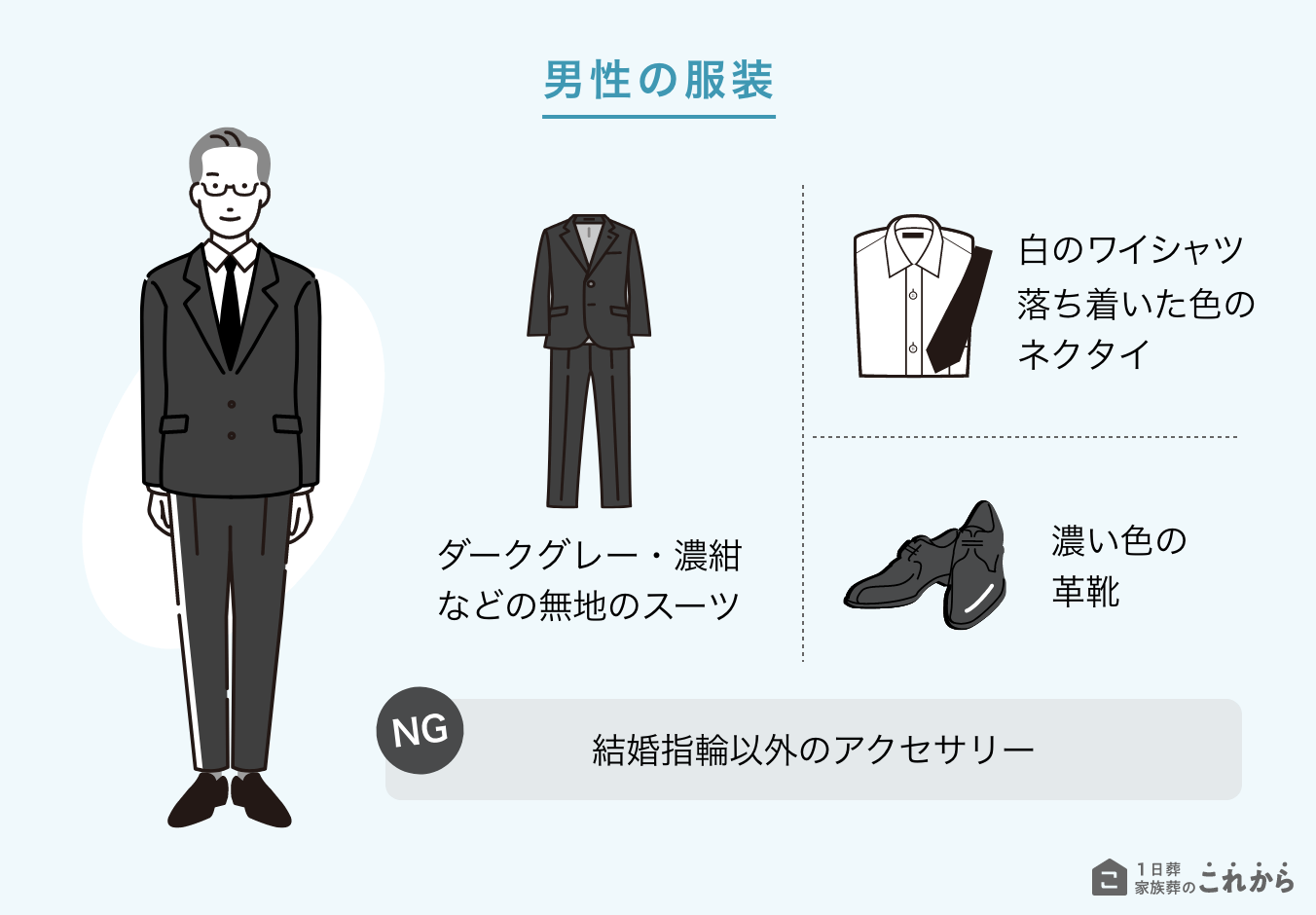

死産した赤ちゃんの火葬に参列する男性は、基本的に平服の服装マナーに従うのが一般的です。

具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

- ダークグレーや濃紺などの無地のスーツを選ぶ

- 白いワイシャツにグレーなどの落ち着いた色のネクタイを合わせる

- 靴は光沢のない黒や濃い色の革靴を履く

- 小物や腕時計などの装飾品は極力避け、結婚指輪以外のアクセサリーは外す

火葬式では必ずしも喪服を着用する必要はありませんが、派手な柄や光沢のある服は避け、節度ある服装を心がけましょう。

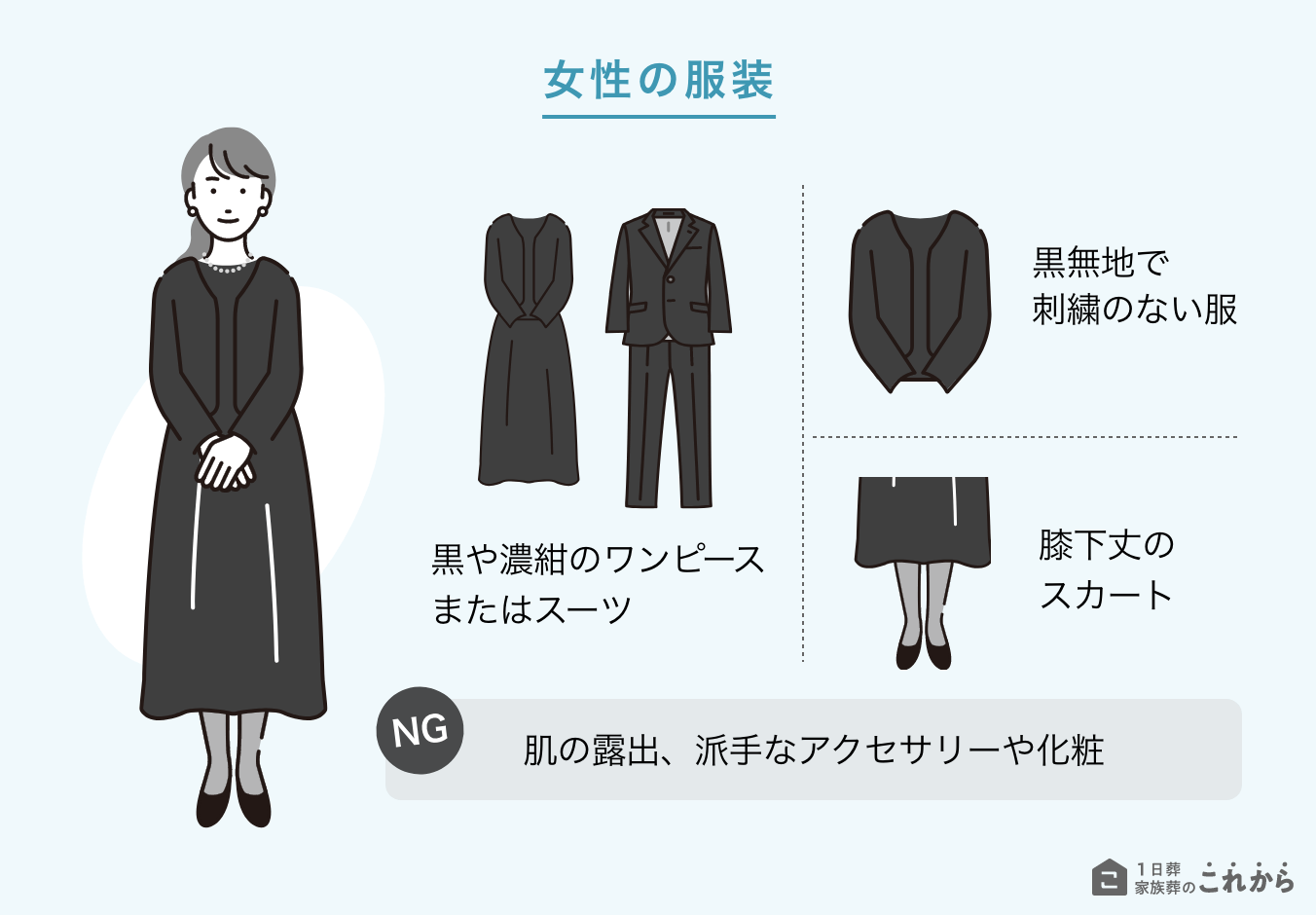

2. 女性

女性の服装は、黒や濃紺のワンピースやアンサンブル・フォーマルスーツを着用するのが基本です。ほかには、以下のようなポイントを押さえましょう。

- 透ける素材は避け、黒無地で刺繍の入っていない服を選ぶ

- スカートの丈は正座した際に膝が隠れる程度に調節し、肌の露出は最小限に抑える

- アクセサリーや化粧は控えめにする

黒や濃紺など落ち着いた色の服装を心がけるのが無難です。

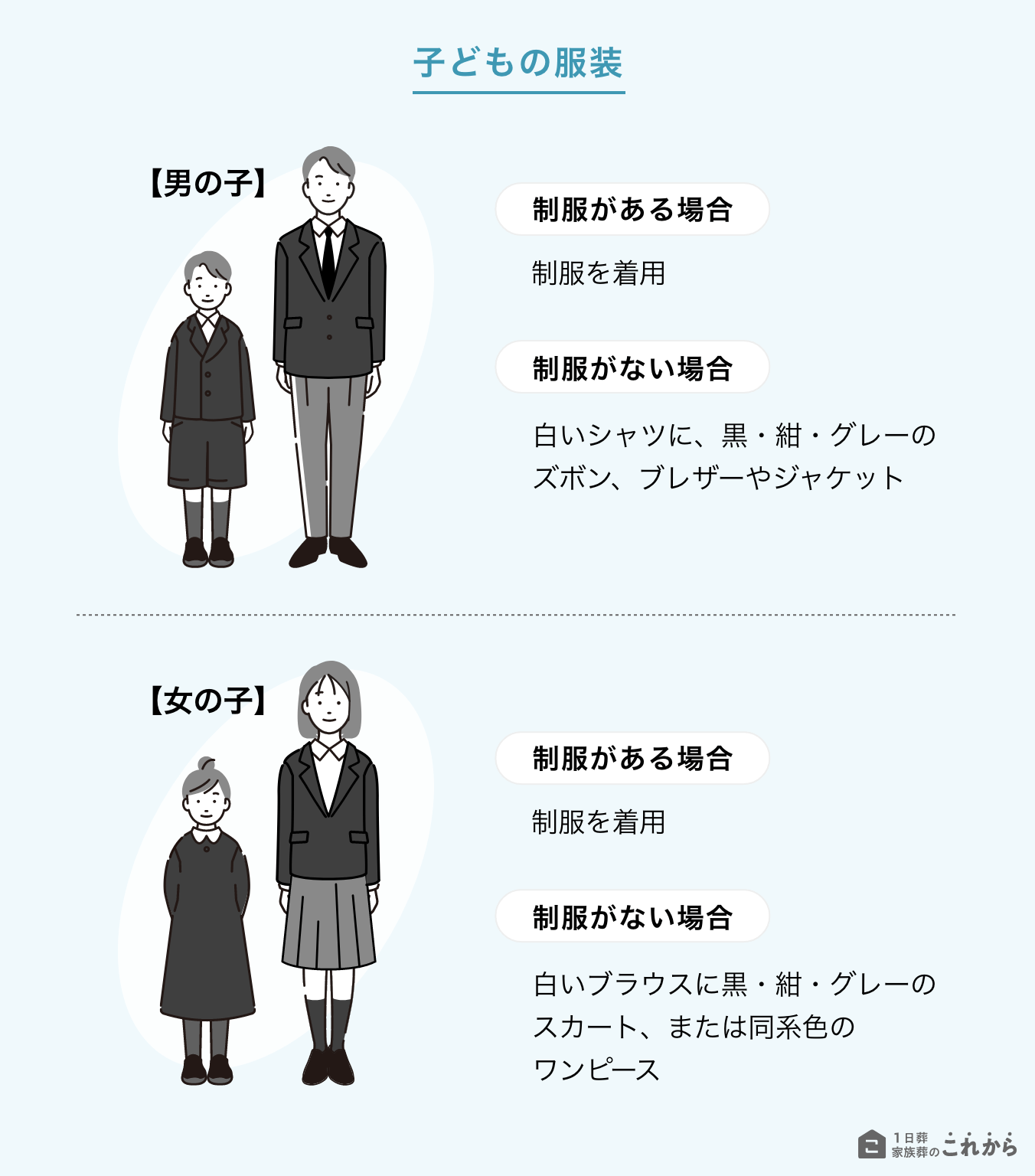

3. 子ども

子どもの服装は大人ほど厳格なルールはなく、年齢に応じた適切な服装を選ぶことが大切です。

具体的には、黒やグレーなどの暗い色を基調にした控えめな服装を選びましょう。不慣れな場所で過ごすことになるため、本人の負担にならないことも大切なポイントです。

保育園児・幼稚園児・小学生で制服がある場合は、制服を着用すればOKです。私服を着るときの例は、以下の服装が参考になるでしょう。

| 性別 | 参列時の服装 |

|---|---|

| 男の子 | 白いシャツに黒・紺・グレーのズボン、ブレザーやジャケット |

| 女の子 | 白いブラウスに黒・紺・グレーのスカート、または同系色のワンピース |

ただし、キャラクターものや華やかな装飾のある服・明るい色の服は避けることが大切です。

死産した赤ちゃんの火葬に関するよくある質問

最後に、火葬に関するよくある5つの質問とそれに対する回答を紹介します。

- 棺に入れられるものは?

- 戒名は必要?

- 位牌は必要?

- 水子供養はどうする?

- 死産した人に香典を用意すべき?

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

1. 棺に入れられるものは?

基本的に、燃えやすいものであれば棺に入れられます。一般的にお花やお手紙・お菓子・人形・本・服などは、棺と一緒に納められます。

写真は棺に入れられますが、生きている人が写っている写真は「一緒にあの世へ行く」ことを想起させ、縁起が悪いとされるため避けるべきでしょう。

また、金属・ガラス・革製品・ビニール製品などの燃えにくい品や水分の多い果物・分厚い本などは、火葬の妨げになるため棺に納められません。

火葬場によってルールが異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

2. 戒名は必要?

死産した赤ちゃんに戒名をつけることは必ずしも必要ではありません。

赤ちゃんがまだ現世の穢れに染まっていないため、戒名がなくても極楽へ行けるという考えに基づいています。

ただし、戒名をつけてはいけないという決まりはなく、供養の形として戒名をつけることも可能です。戒名をつけたい場合は、菩提寺や水子供養を行っているお寺に相談するとよいでしょう。

死産や流産の場合、位号(戒名の最後の部分)には「水子(すいし・すいじ)」という言葉が入るのが一般的です。戒名料については、お寺によって異なるので、事前に確認しましょう。

大切なのは決まった形式ではなく、赤ちゃんのために供養してあげたいという気持ちです。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、読経に加えて、戒名も含んだ金額でお坊さんをご手配いたしますので、ぜひお問い合わせください。

3. 位牌は必要?

死産した赤ちゃんの位牌は必ずしも必要ではありませんが、希望する場合は作れます。従来は、水子供養では寺院に納骨したり永代供養を依頼する形式が一般的で位牌を作ることは少ない傾向にありました。

しかし、近年は「納骨後、手元に何もなくなってしまうのが寂しい」「家族での時間をもっと過ごしたい」という理由から手元供養のために位牌を作る家族が増えています。

位牌に記載する内容は自由であり、妊娠中から決めていた赤ちゃんの名前(俗名)を記したり、お寺から授かった戒名を刻んだりできます。

位牌は、四十九日までに準備するのが一般的です。間に合わない場合は百箇日法要に合わせて作るケースもあります。

菩提寺がある場合は、宗派によって位牌を作らないこともあるため、事前に相談しておきましょう。

4. 水子供養はどうする?

水子供養には主に「お寺で行う方法」と「自宅で行う方法」の2つがあります。

お寺での水子供養には、卒塔婆供養や戒名授与・地蔵奉納・地蔵尊参拝などの方法があります。自宅での水子供養には、位牌供養や骨壺供養・写経・写仏などが挙げられるでしょう。

位牌供養は、赤ちゃんの名前や授かった戒名を位牌に刻み、仏壇などに祀る方法です。

位牌の費用は1~3万円程度で、ミニ仏具などを購入する場合はさらに1~2万円程度かかります。

水子供養の時期に決まりはなく、気持ちが落ち着いたタイミングで行うとよいでしょう。

5. 死産した人には香典を用意すべき?

死産した赤ちゃんには香典ではなく、お見舞いとして気持ちを伝えるのが適切です。

死産した日は赤ちゃんの命日であると同時に誕生日でもあるため、香典袋ではなく白い封筒に「お見舞い」と書いて渡すとよいでしょう。金額の目安は5,000円程度が一般的です。

ただし、マナーよりも遺族の気持ちに寄り添うことが最優先であり、お見舞い金よりも手紙やメール・花を贈る程度に留めたほうが喜ばれることもあります。

心を込めて死産した赤ちゃんのお見送りをしましょう

死産した赤ちゃんとのお別れは、ご両親にとって心に深い悲しみをもたらすできごとです。火葬の方法や供養の形はさまざまで、ご両親の気持ちに沿った形で執り行いましょう。

大切なのは形式や慣習ではなく、赤ちゃんに対する愛情と敬意を持ってお見送りをすることです。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。