葬儀では、参列してくださった方々に感謝の気持ちを伝えるための「会葬御礼」を用意するのが一般的です。その1つに含まれる「会葬礼状」は、故人を偲んで足を運んでくれた方へ心を込めてお礼を伝える大切なものです。

会葬御礼には会葬礼状のほか、会葬品を添えますが、形式だけで準備するのは望ましくありません。特に会葬礼状は、弔事ならではの書き方や言葉遣いに配慮が必要です。この記事では、一般葬に加え、神式やキリスト教式など宗派別の文例や書き方、注意点について解説していきます。

この記事を要約すると

- 会葬礼状とは、葬儀や通夜に参列してくれた方へ感謝を伝えるお礼状で、故人名や喪主名、葬儀日程などを記すのが基本マナーです。

- 会葬礼状は、仏式・神式・キリスト教式など宗派によって表現や言葉遣いが異なります。宗教ごとの習慣に合わせて文面を整えることが大切です。

- 会葬礼状を書く際は、薄墨を使用し、句読点や忌み言葉を避けるなど弔事特有のマナーを守ることが大切です。

会葬御礼を渡す場合は葬儀形式に関係なく会葬礼状が必要

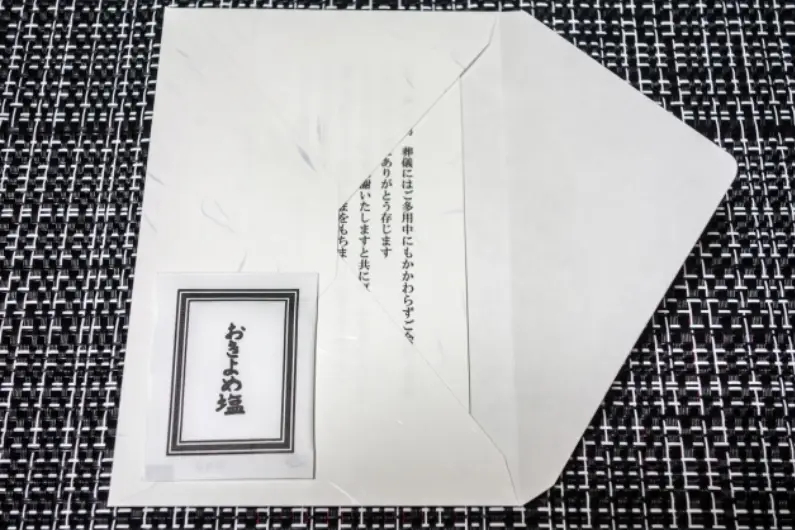

会葬御礼とは、通夜や葬儀・告別式に参列してくださった方へ感謝の気持ちを伝えるためにお渡しするものです。西日本では「粗供養」と呼ばれることもあります。一般的には、会葬礼状・会葬品・清めの塩を袋にまとめて手渡ししますが、清めの塩は宗派によって用いない場合もあります。

香典の有無にかかわらず、参列者全員に同じ内容で渡すのが基本で、500〜1,000円程度の品を渡します。近年は形式にとらわれず、家族の意向を重視した準備をするケースも増えています。

なかでも会葬礼状は、感謝の気持ちを正式な文面で伝える大切なものです。宗派を問わず用意するのが望ましく、思いやりが伝わる内容に整えることが重要です。

なお、会葬礼状は会社や学校で忌引きの申請を行う際、葬儀に参列した証明として提出を求められることもあるため、そうした場面で必要になる可能性も考えて準備しておくようにしましょう。

会葬礼状に記載すべき項目

会葬礼状は、喪主として参列してくださった方への感謝を自由に書いてよいものではありません。明確な決まりはないものの、弔事ならではの形式や基本的な記載項目があります。ここでは、その基本構成と押さえておきたいポイントを解説します。

冒頭に故人名と喪主との関係を明記する

会葬礼状の書き出しでは、まず故人と氏名と喪主との関係を明記します。

・故 〇〇〇〇儀

・故 亡父〇〇〇〇儀

「儀」には「~に関する」という意味があり、葬儀の対象を示す役割があります。抜けていると礼を欠く印象になるため、必ず添えましょう。続柄は喪主を基準に記載し、自分が喪主で父を亡くした場合は「亡父」母なら「亡母」とします。

故人名の前後には「故」や「儀」を忘れず、正確な表記を心掛けましょう。

参列や供花・弔電へのお礼を述べる

故人名を書いた後は、参列・供花・弔電などへのお礼を丁寧に伝えます。控えめで上品な表現を選ぶようにします。

- ご多忙の中ご会葬賜り誠にありがとうございました

- ご鄭重なるご厚志を賜り深く感謝申し上げます

- ご厚情を賜り衷心より御礼申し上げます

直接感謝を伝えられなかったお詫びを添えると、より誠意が伝わります。文章の中では「わざわざ」「たびたび」などの重ね言葉は、悲しみを繰り返す印象を与えるため避けましょう。弔電や供花をいただいた方にも感謝の気持ちを込め、心温まる文面に整えることが大切です。

葬儀の日程や会場などの概要を添える

お礼の言葉の後には、通夜や葬儀の日程・会場などの概要を添えます。日付は和暦で「令和〇年〇月〇日」を記入するのが正式です。会葬礼状は通夜と葬儀のどちらでも渡されるため、両日を記しても問題ありません。

・令和七年十月十日

通夜並びに葬儀告別式を 〇〇斎場にて執り行いました

・令和七年十月十日

〇〇寺において葬儀告別式を滞りなく相済ませました

会場名は式場の正式名称を記すのが基本で、住所までは省略して問題ありません。ただし、遠方の方や参列できなかった方へのお礼状として送る場合は、所在地を添えるとより丁寧です。

喪主の氏名と住所を記載して締めくくる

文末には喪主の住所と氏名を書きます。順番は「郵便番号」「住所」「外 親戚一同」とするのが一般的です。「外 親族一同」は「その他の親族一同」を意味し、喪主の氏名の右側に書き添えます。文字の間に半角分のスペースを空けると見やすく整います。

・〒123‐4567 東京都新宿区〇〇町1丁目1番1号

喪主 山田太郎 外 親族一同

近年は個人情報保護の観点から住所を省略するケースもありますが、正式な書面として残す場合は記載するのが丁寧です。きちんと締めくくることで、全体の印象も落ち着いた礼状に仕上がります。

葬儀形式別の会葬礼状文例

会葬礼状の形式は、葬儀の規模や宗派によって用いる言葉や書き方が少しずつ異なります。ここでは、一般葬をはじめ、家族葬・神式・キリスト教式・社葬それぞれの特徴を文例を紹介します。

一般葬の場合

一般葬では、参列者の数も多く、さまざまな関係の方が礼状を受け取ります。そのため、誰が読んでも失礼のない丁寧で落ち着いた定型文を用いるのが基本です。難解な表現よりも、誰が読んでも失礼にならない標準的な文章を意識しましょう。

【一般葬・会葬礼状の文例】

亡父〇〇〇〇の通夜ならびに葬儀に際し、ご多忙の中ご参列いただき 誠にお礼申し上げます

生前のご厚情に深く感謝申し上げ 略儀ながら書中をもって御挨拶申し上げます

令和七年十月十日(通夜)/令和七年十月十一日(告別式)

住所:〇〇県〇〇市

喪主:〇〇〇〇

外 親族一同

一般葬では、差出人を「喪主および親族一同」とし、全体を無難で整った印象にまとめましょう。

家族葬の場合

家族葬では、少人数で故人を静かに見送ることが多く、文面もやや柔らかく個人的な言葉を交えて構いません。形式よりも、感謝と故人への思いが自然に伝わることを大切にします。

【家族葬・会葬礼状の文例】

夫〇〇は令和七年十月十日 穏やかに生涯を終えました

生前は多くのご厚意を賜り 誠にありがとうございました

在りし日の思い出を胸に 家族一同心より感謝申し上げます

令和七年十月十日

住所:〇〇県〇〇市

喪主:〇〇〇〇

外 親族一同

エピソードや感情を交えつつも、過度にくだけすぎない表現を心掛けると温かみのある礼状になります。

神式の葬儀の場合

神式の葬儀では「冥福」「成仏」など仏教由来の言葉を使わないように注意します。神道では、故人が神のもとに帰り守護神になるとされるため「御礼拝」「御玉串」「鎮魂」など神道に即した言葉を用います。

【神式・会葬礼状の文例】

故〇〇〇〇儀 葬儀に際し 御多忙中にもかかわらず御礼拝を賜り深く感謝申し上げます

霊前へ御玉串を賜り 誠にありがとうございました

令和七年十月十日

住所:〇〇県〇〇市

喪主:〇〇〇〇

外 親族一同

言葉づかいの違いが最も現れる形式のため、宗教用語を必ず確認してから作成しましょう。

キリスト教式の葬儀の場合

キリスト教式では「召天」「神の御許(みもと)へ」「主の平安」といった表現を用い、仏式のような「冥福」「成仏」は使いません。句読点の使用も問題ありません。

【キリスト教・会葬礼状の文例】

故〇〇〇〇は地上での生を終え 神の御許へと召されました

ご多忙の中ご会葬いただき 心より感謝申し上げます

皆さまに主の慰めと平安がありますようお祈り申し上げます

2027年10月10日

住所:〇〇県〇〇市

遺族代表:〇〇〇〇

プロテスタント・カトリックいずれでも、故人の信仰を尊重しながら、相手に伝わりやすい平易な言葉を選ぶとよいでしょう。

社葬の場合

社葬では、会社主催で行うため差出人は「葬儀委員長」や「会社代表」とします。喪主個人の立場ではなく、法人として感謝を伝えることが特徴です。

【社葬・会葬礼状の文例】

弊社社長 故〇〇〇〇儀 葬儀に際し ご多忙の中ご参列賜り厚く御礼申し上げます

本来なら拝趨し感謝申し上げるところ 略儀ながら書中をもって御挨拶申し上げます

令和七年十月十日 〇〇株式会社

葬儀委員長 代表取締役専務〇〇〇〇

喪主〇〇〇〇 親戚代表 〇〇〇〇

社葬は企業全体の印象にも関わるため、敬語や文体の統一、差出人の肩書きを間違えないようにしましょう。

会葬礼状を書く際の注意点

会葬礼状には、古くから受け継がれてきた弔事特有の作法があります。普段の手紙と同じ感覚で書いてしまうと、意図せずマナー違反になることもあります。ここでは、基本的な注意点について解説します。

薄墨を使用する

会葬礼状は、故人を悼む気持ちを表すために薄墨で書くか印字するようにします。これは「悲しみの涙で墨が薄くなった」「訃報を受けて急いで墨を擦ったから」などの意味を持ち、古くから続く弔意表現です。

印字する場合は、黒ではなくグレー寄りのトーンを選ぶのが一般的です。手書きの場合は薄墨用の筆ペンやグレーカラーの万年筆を使っても問題ありません。会葬礼状だけでなく、香典袋や案内状なども薄墨で統一すると丁寧な印象になります。

句読点を使わない

会葬礼状では句読点「、」「。」を使わずに書くのがマナーです。昔は筆で文字を連ねていたため、文章の流れを途切れさせないように句読点を入れなかった名残とされています。現在もその習慣を引き継ぎ、印字文でも句読点を省くのが一般的です。

句読点がないと読みにくくなるため、代わりに改行や空白を使い整えるようにします。これは葬儀が滞りなく進むよう願う意味も込められています。

時候のあいさつは書かない

弔事文では季節の挨拶を入れません。時候の挨拶は相手の健康や近況を気遣う目的で使われますが、葬儀の文面にはそぐわないためです。たとえば「新春の候」「暑中お見舞い申し上げます」などは避け、感謝の言葉から書き始めましょう。

「拝啓」「敬具」などの頭語・結語も省略して構いません。もし使う場合はセットで記載するのが正しい形式です。

忌み言葉や重ね言葉を避ける

会葬礼状では、不幸が続くことを連想させる言葉や悲しみを強調する言葉を避けます。これらは「忌み言葉」「重ね言葉」と呼ばれ、葬儀全般で使わないのがマナーです。

【会葬礼状で避けるべき言葉の例】

・離別を連想させる言葉:去る/消える/終えるなど

・不幸の継続を連想させる言葉:わざわざ/たびたび/ますます/くれぐれも

・縁起の悪い言葉:涙/冷める/流す/シクラメン/4や9(死や苦しむを連想させる)

これらの代わりに、柔らかく前向きな表現を選ぶとよいでしょう。たとえば「皆様に深く御礼申し上げます」「心より感謝申し上げます」など、穏やかで丁寧な語調が望まれます。

会葬御礼の渡し方

会葬御礼は、通夜や葬儀に参列してくれた方へ感謝を伝える大切なものです。渡すタイミングは通夜または葬儀の当日で、受付時や帰り際に手渡すのが一般的です。どちらでも構いませんが、参列者が退出する際に渡す方が自然です。

渡す際には「本日はご参列いただきありがとうございました」「お忙しい中お越しいただき感謝申し上げます」と一言添えると丁寧です。袋は両手で持ち、表面の文字が相手側に向くように差し出しましょう。

会葬御礼とは別に葬儀後に出すお礼状も大切

葬儀が無事に終わったあとにも、改めて感謝の気持ちを伝えるためのお礼状を出す習慣があります。これは、会葬礼状とは目的もタイミングも異なる大切な書面です。ここでは、葬儀後に出すお礼状の意味やマナー、送る相手について解説します。

お礼状とは

葬儀以後に出すお礼状は、故人の葬儀を滞りなく執り行えたことを報告し、参列者やお世話になった方へ感謝を伝える文書です。四十九日法要が終わり「忌明け」を迎えたタイミングで送るのが一般的です。遺族が気持ちを落ち着けた状態で感謝を述べられるため、この時期が最も適しています。

お礼状は、感謝とご報告を兼ねた正式な挨拶文として扱われます。

会葬礼状との違い

会葬礼状は、通夜や葬儀の当日に参列者へ直接手渡すもので「ご会葬いただいたお礼」を伝える役割があります。対して葬儀後のお礼状は、葬儀全体を終えた後に、改めて感謝の気持ちを表すものです。また、会葬礼状が簡潔な定型文であるのに対し、葬儀後のお礼状はもう少し丁寧で葬儀が無事に終わったことの報告や今後のお付き合いのお願いなどを含めて書きます。

香典返しと一緒に送る場合も多く、礼を尽くす意味合いが強くなります。

お礼状を送る相手

お礼状を送る相手は、葬儀に参列してくれた方だけではありません。弔電や供花を送ってくださった方、葬儀の進行を支えてくれたスタッフや受付係、さらに故人が生前お世話になった医療関係者なども対象となります。

相手との関係性に応じて文面を整え、参列の有無や受けた支援の内容にふさわしい言葉で感謝を伝えることが大切です。

会葬御礼や礼状に関するよくある質問

会葬御礼の礼状の書き方やマナーについて解説してきましたが、実際に手配するうえでまだまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、会葬御礼に関する3つのよくある質問に答えていきます。

会葬御礼に関する注意点はある?

会葬御礼は、受け取る方に失礼のないように配慮して準備することが大切です。まず、会葬御礼品にはのし紙(掛け紙)を付けます。色は白黒または黄白を選び、水引は「二度と繰り返さない」という意味を持つ結び切りを使用します。表書きには「御会葬御礼」と記し、その下に贈り主の名前を添えましょう。

内容に明確な指定はないものの、大きくなく持ち帰りやすいものを選ぶようにします。

会葬御礼では何を渡せばいい?

会葬御礼品の内容に明確なルールはないものの、食べ物か日用品のいずれかを選ぶのが一般的です。どちらの場合も「消え物」と呼ばれる、形が残らない品が好まれます。よく選ばれるのはタオル・ハンカチ・石鹸・洗剤などの実用品です。ハンカチは無地や淡い色味のものが無難です。

食べ物を選ぶ場合は、せんべい・クッキー・おかき・お茶など、日持ちして持ち帰りやすい品が適しています。重くかさばらないものを選ぶことで、遠方からの参列者にも気配りを感じてもらえるでしょう。

会葬御礼と香典返しとの違いは?

会葬御礼と香典返しの最大の違いは、渡すタイミングと対象者です。会葬御礼は、通夜や葬儀の当日に参列者全員へお渡しします。一方で香典返しは、香典をいただいた方に対して後日お返しするもので、四十九日の法要後(忌明け)に送るのが一般的です。

金額の相場に関しても、会葬御礼は500〜1,000円程度の手軽な品を用意しますが、香典返しはいただいた金額の3分の1〜半額程度が相場となります。

会葬御礼の文例を参考に、感謝の気持ちを丁寧に伝えよう

会葬御礼は、葬儀でお世話になった方へ感謝を伝える大切なものです。会葬礼状の書き方や文例を理解しておくことで、故人を偲ぶ気持ちとともに、相手への敬意を丁寧に表せます。形式ばかりを重視する必要はありませんが、弔事特有のマナーを守ることは大切です。

今回紹介した文例を参考にしながら、自分の言葉で感謝を伝える工夫をしましょう。短い一文でも心を込めて綴ることで、受け取った方に温かい印象を残すことができます。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律でご提供しています。参列人数に合わせた式場をご用意し、現代に合ったシンプルな葬儀も可能です。会葬御礼をはじめ、香典返しなどのマナーについても丁寧にご説明いたしますので、ご不明な点があればいつでもご相談ください。

ご依頼やお問い合わせは24時間365日受け付けております。お気軽にご連絡ください。