骨葬という言葉を初めて耳にする方も多いのではないでしょうか。通夜・葬儀・火葬の流れで行う葬儀に慣れている方にとっては、骨葬という聞き馴染みのない葬儀形式に少し驚かれるかもしれません。

この記事では、火葬を済ませた後に葬儀を行う骨葬について詳しく解説しています。

故人のご逝去のタイミングや状況などによっては、骨葬を選ぶとよいケースもあります。骨葬を行う理由やメリット・デメリットを知っておけば、最善の葬儀を行えるでしょう。

葬儀の流れで迷った時はぜひ参考になさってください。

この記事を要約すると

- 骨葬とは、火葬の後に葬儀・告別式を行うスタイルの葬儀のことをいいます。葬儀の際、祭壇に安置するのは遺骨となるため、故人に対面してのお別れはできません。

- 骨葬を行う理由として、地域の風習、遺体の状態が良くない、遠方での逝去で葬儀までに時間がかかることなどが挙げられます。

- 骨葬のメリットは、先に火葬を済ませるため遺体の状態を気にせず葬儀の準備をできる点、保管場所や移動の負担がなくなる点です。デメリットは葬儀参列者が故人に対面できない点といえるでしょう。

骨葬とは火葬を先に済ませる形式の葬儀のこと

「骨葬(こつそう)」とは、葬儀・告別式の前に火葬を済ませるスタイルの葬儀で、「前火葬(まえかそう)」といわれることもあります。東北地方を中心に各地で行われていますが、これらのエリアでは葬儀=前火葬であるため、「骨葬」という名称が使われることはありません。

全国的には、葬儀の後に火葬する「後火葬(あとかそう)」が一般的で、前火葬の骨葬は少数派です。

骨葬が後火葬の葬儀と大きく異なるのは、参列者が葬儀で故人の顔を見られない点です。通常の葬儀では祭壇に棺が安置され、故人と対面して最後の別れとなりますが、骨葬で祭壇に祀られるのは遺骨や位牌です。そのほか葬儀の内容や参列者のマナーなどに関しては、大きな違いはありません。

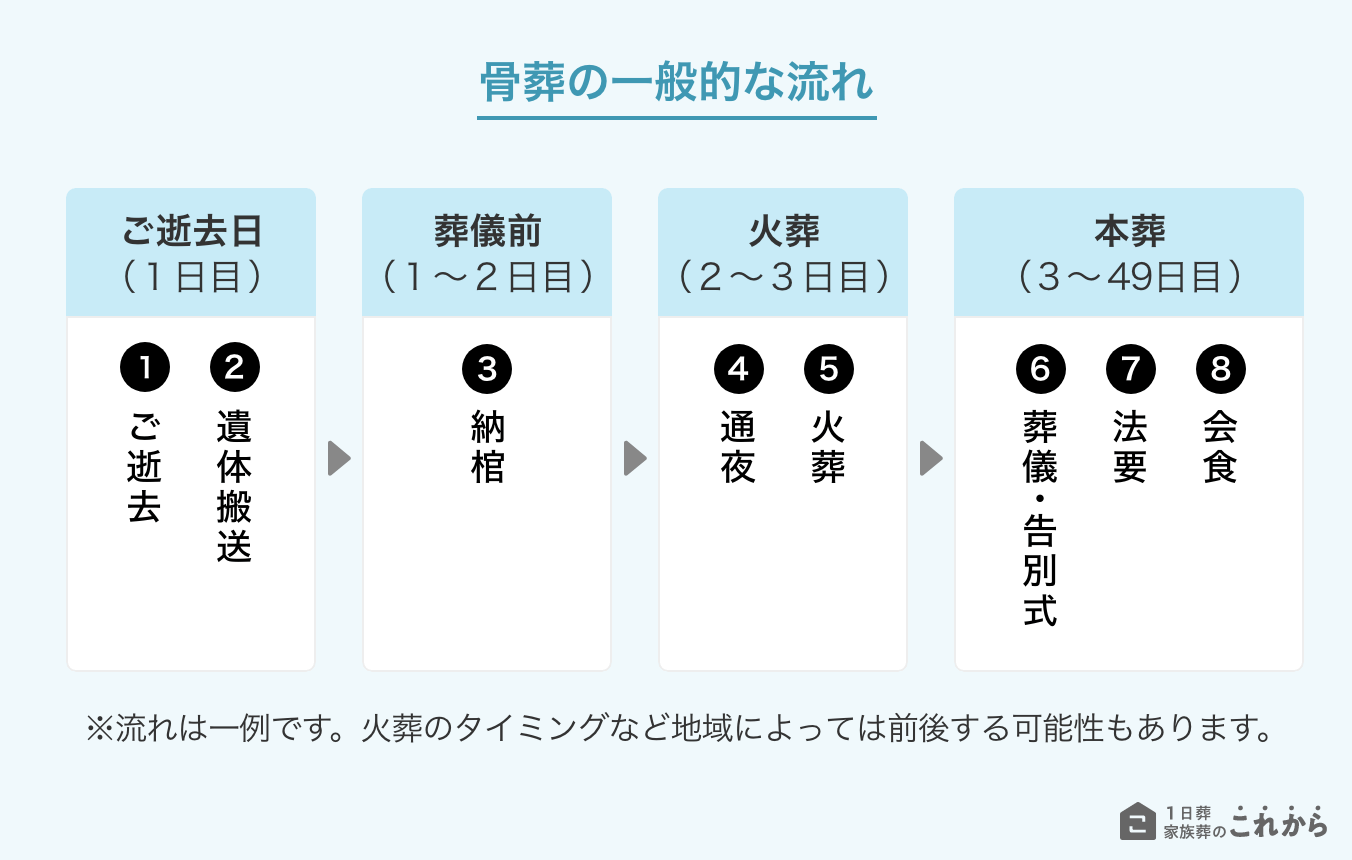

骨葬の流れ

先に述べた通り、骨葬では火葬を行ってから葬儀・告別式を行います。逝去から精進落としの会食まで、骨葬の全体の流れは以下の通りです。

<骨葬の流れ>

- 逝去

- 遺体搬送

- 遺体安置

- 納棺

- 通夜

- 出棺

- 火葬

- 葬儀・告別式

- 法要

- 会食

葬儀の後に火葬を行う一般的な葬儀(後火葬)と骨葬(前火葬)を比較すると以下のような違いがあります。

| 一般的な葬儀(後火葬) | 骨葬(前火葬)(地域によって異なる) | |

|---|---|---|

| 通夜 ↓ 葬儀・告別式 ↓ 火葬 | 通夜 ↓ 火葬 ↓ 葬儀・告別式 | 火葬 ↓ 通夜 ↓ 葬儀・告別式 |

前火葬でも、通夜を行うタイミングはエリアによって異なります。通夜を行ってから火葬を行う場合と、火葬を行ってから通夜を行う場合の2通りがあります。

一般的な葬儀の流れを知りたい方は以下の記事をご覧ください。危篤から葬儀後の手続き、法要まで、詳しく解説しています。

なぜ骨葬を行うのか

骨葬を行う理由には、地域の風習をはじめ、さまざまな歴史や事情があります。葬儀の後に火葬を行う後火葬のエリアで骨葬が行われる場合、特別な事情がある傾向があります。

地域の風習であるため

地域の慣習やしきたりとして、古くから骨葬が行われているエリアは多いものです。

たとえば、東北は骨葬(前火葬)がほとんどです。ただし同じ県内でも一部例外があったり、通夜のタイミングが違ったりと、エリアによって異なります。

風習として骨葬が行われてきた理由としては、以下のように諸説あります。

- 農業・漁業の繁忙期に葬儀を行うのが難しかったため

- 雪深い冬場に親族が集まるのが困難だったため

- 自宅葬儀の後、火葬してから寺院で葬儀を行っていた名残

遺体の状態が良くないため

遺体の腐敗が進み早めの火葬が必要であったり、遺族の心情に配慮して先に火葬したりすることも理由のひとつです。

たとえば、以下のようなケースで骨葬が選ばれます。

- 孤独死で、亡くなってから発見まで時間がかかった

- 交通事故や溺死など、事件・事故によって遺体の損傷が著しい

- 闘病生活が長くやつれている

感染症によって亡くなったため

感染症で亡くなった場合、骨葬となることがあります。

厚生労働省のガイドラインではコロナ禍でも遺体からの感染リスクは低いとされていましたが、葬儀の前に火葬し、骨葬となるケースが多かったようです。(参照:厚生労働省)

葬儀を行うまでに時間がかかるため

亡くなってから葬儀を行うまでに時間がかかる場合、遺体の状態が保てないため先に火葬を行うことがあります。

たとえば地方出身者が地元で葬儀をする場合や、海外で亡くなり飛行機での搬送が必要になった場合です。遠距離の遺体搬送には、時間も費用もかかるため、先に火葬し骨葬とすることで負担を減らせます。

密葬・家族葬とは別に本葬・社葬を行うため

故人が著名人や社会的地位が高い方の場合は葬儀規模が大きくなるため、親族だけで先に密葬を行うことがあります。

密葬は火葬前に行えますが、本葬は骨葬となります。ただし、このケースでは「骨葬」ではなく、社葬・合同葬・お別れ会などといわれることが一般的です。

家族葬と密葬については以下の記事で詳しく解説しています。家族葬・密葬・一般葬の違いや葬儀の流れなどについて触れています。気になる方はチェックしてみてください。

直葬の火葬後、弔い直しとして行うため

近年増加の傾向にある直葬で、後日改めて骨葬が行われることがあります。

直葬とは、通夜や葬儀・告別式などを一切行わないスタイルの葬儀です。「一度葬儀・火葬は終えたものの心残りがある」「改めて供養をしたい」などの理由から、弔い直しとして骨葬が行われます。

このケースでは骨葬は、「お骨葬」「遺骨葬」ともいわれます。寺院へ遺骨を持参し、読経を上げてもらう流れです。

直葬について、以下の記事で詳しく解説しています。直葬を行うメリットや注意点などもわかります。気になる方はチェックしてみてください。

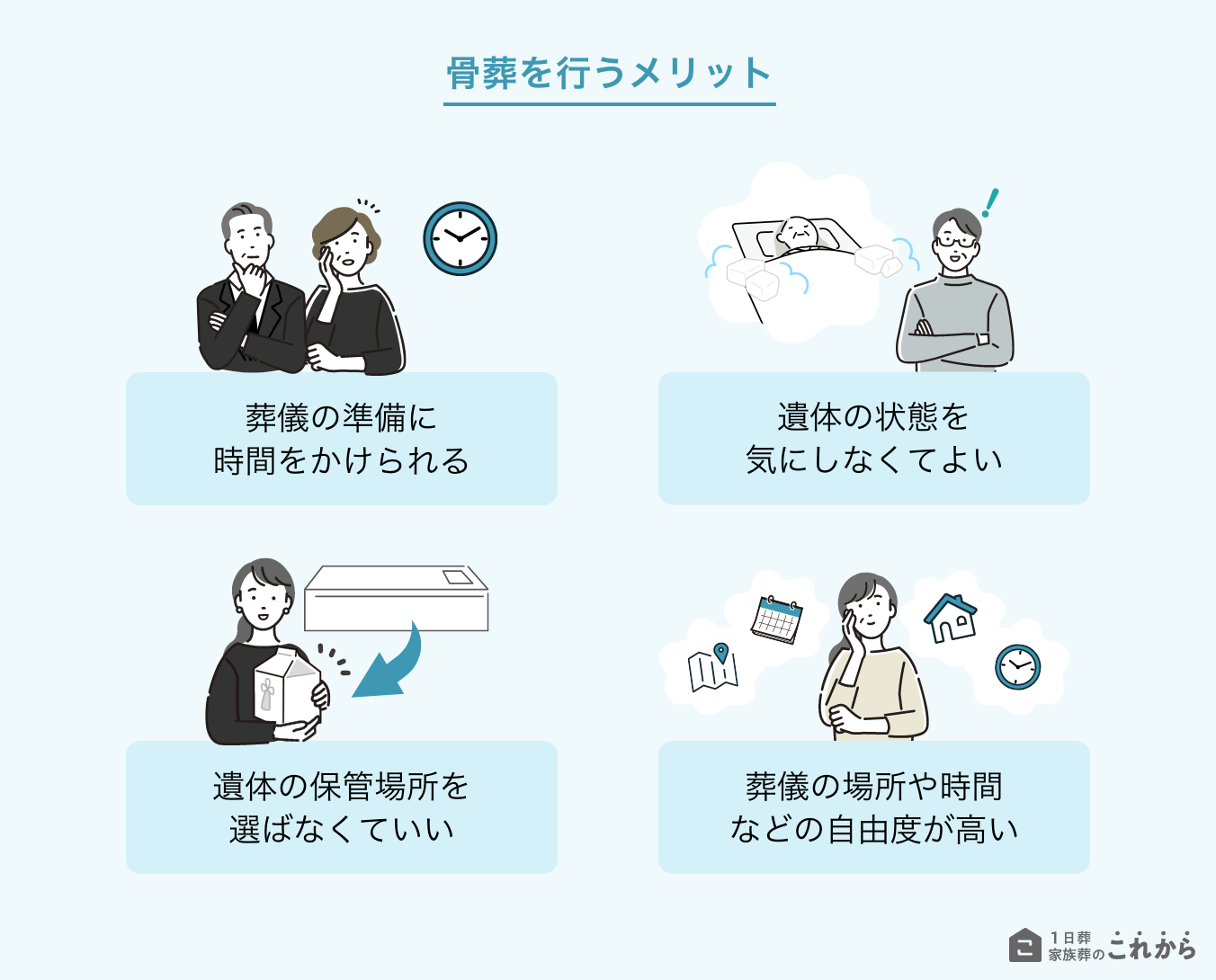

骨葬のメリット

一部エリアで行われていることからもわかるように、先に火葬を済ませてしまう骨葬にはメリットがあります。

葬儀の準備に時間をかけられる

骨葬を選ぶことで、葬儀の準備に時間をかけられるようになります。火葬を先に済ませるので、遠方の親族の到着を待ったり、大きな葬儀の準備をしたりと、時間に余裕ができます。

事情があってすぐに葬儀を行えないシーンでは、大きなメリットとなるでしょう。

遺体の状態を気にしなくてよい

先に火葬を行うため遺体の劣化の心配がなくなるのもメリットです。

遺体の安置~火葬までの期間は、通常2~3日です。ドライアイスで冷やしながら保管しますが、状態が悪くなるため長期の保管はできません。

葬儀までに時間がかかる場合、専用の遺体保管庫を手配したりエンバーミングを行ったりするため、費用負担が大きくなります。

先に火葬を済ませていれば、遺体の状態を気にする必要がなくなり、費用の負担も抑えられます。

遺体の保管場所を選ばなくてよい

遺体の保管場所に縛られないのも骨葬のメリットです。

遺体を安置するスペースの確保と、遺体の保管環境は重要です。先に火葬を済ませると、保管場所に必要なのは骨壷を置くスペースだけです。

手元で保管でき、室温やドライアイスなどに気を使う必要もありません。

葬儀の場所や時間などの自由度が高くなる

骨葬にすることで、葬儀を行う場所や時間など、自由に決められるものが増えます。

骨葬で祭壇に安置するのは大きな棺ではなく骨壷です。そのため葬儀会場の広さや種類など、選択の幅は広がるでしょう。

たとえば、遺体の持ち込みが禁止されているホテルで葬儀ができたり、葬儀の前後の遺体搬送がないため、搬送スタッフの手配が不要になったりします。火葬のタイミングを気にしなくてよいので、火葬の空き状況に縛られることもありません。

骨葬のデメリット

骨葬には、時間的余裕ができることや遺体搬送の負担がないことなどのメリットがある反面、デメリットもあります。事前に対応できるものはないか、確認しておきましょう。

故人の顔を見てのお別れができない

骨葬では火葬を先に行ってしまうので、葬儀の際、故人に対面してお別れができません。

最後のお別れに一目顔が見たいと駆けつける参列者は寂しく感じるかもしれません。必要に応じて骨葬を選ぶ事情を説明するとよいでしょう。

一般的な葬儀より費用がかさむ場合がある

骨葬では、一般的な葬儀より費用負担が大きくなることがあります。

火葬後すぐに葬儀を行う場合は問題ありませんが、葬儀まで日数を開ける場合、会場の再手配をはじめ手間も費用もかかります。葬儀社・会場ともに、1か所で終えられるよう調整するとよいでしょう。

菩提寺に了解を得られない場合がある

葬儀の手順や流れは宗派によって異なります。

骨葬になじみのないエリアでは、火葬後の葬儀ができない可能性もあります。菩提寺が通常行っている葬儀の流れと異なる場合は、骨葬を選ぶ理由などを前もって説明し、理解を得ておきましょう。

骨葬の注意点

事情があり骨葬を選ぶ場合や骨葬になじみがない場合、注意しておくべきことがあります。以下の4点を確認しておきましょう。

参列者に骨葬である旨を伝えておく

参列者には、骨葬である旨を葬儀の案内時に伝えておきましょう。葬儀後に火葬を行う形式に慣れている方は、顔を見てお別れをしたいと思っているかもしれません。

当日残念な思いをさせないよう、火葬後の葬儀であることを事前に伝えておきましょう。

費用面を確認しておく

骨葬を選ぶ場合、日程の組み方によっては費用負担が大きくなります。

火葬から葬儀まで日数を開けるケースでは、さまざまな都合で葬儀社との再打ち合わせが必要となることもあります。予算・費用を確認のうえ、葬儀の準備を進めましょう。

骨葬の費用については、以下の記事をご覧ください。費用を左右するポイントなど、詳しく解説しています。

菩提寺に確認しておく

菩提寺に骨葬である旨を伝えておきましょう。

通常は通夜の翌日に葬儀・告別式を行うため、葬儀・告別式の日程がずれる場合は事前に確認が必要です。1月などの繁忙期は特に気を付けましょう。

葬儀社と打ち合わせをしておく

骨葬が一般的なエリアなら、葬儀社に任せておけば問題ありません。骨葬が初めての方は、全体の流れを初めに確認しておくとよいでしょう。通夜のタイミングなどはエリアによって異なるので、念のため確認しておきましょう。

後火葬が一般的なエリアで骨葬を行う場合、骨葬を検討している旨を見積もり時に伝えておくとスムーズです。通夜のタイミング、葬儀・告別式の日時など、葬儀全体の流れを双方で確認しておきましょう。

骨葬に関するよくある質問

ここからは骨葬に関連する、よくある質問をご紹介します。

骨葬の場合、お香典はどうすればよいですか

骨葬での香典は、通常の葬儀と同様です。宗教に応じた香典袋を用意し、関係性に応じた金額を包みます。袱紗に包んで持参し、受付で渡しましょう。

香典については、以下の記事で詳しく紹介しています。金額・表書き・渡し方などについても解説しているので参考にしてみてください。

骨葬での服装や注意すべきマナーはありますか

骨葬であっても、服装やマナーは他の葬儀と変わりません。

骨葬に参列する場合は喪服を着用し、仏式なら数珠を用意します。喪主から特に連絡がなければ香典も必要です。なお、なぜ骨葬を選んだかといった、立ち入った質問をしないのもマナーです。

葬儀のマナーについては、以下の記事で詳しく解説しています。服装・お布施・香典などにも触れていますので参考にしてみてください。

骨葬を理解して、納得のいくご葬儀を

骨葬は、葬儀・告別式の前に火葬を行うスタイルの葬儀です。通夜と葬儀を火葬の後に行う場合と、通夜と葬儀の間に火葬を行う場合の2通りがあります。

骨葬は、先に火葬を済ませるため遺体の状態を心配する必要がなくなりますが、葬儀の際、顔を合わせてお別れできないといったデメリットもあります。

骨葬を行う際は、葬儀社との打ち合わせで全体の流れを把握しておくことが肝心です。葬儀の費用が大きくなり過ぎないよう、葬儀の日程などに注意しましょう。

弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しており、「骨葬」にも対応しております。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。