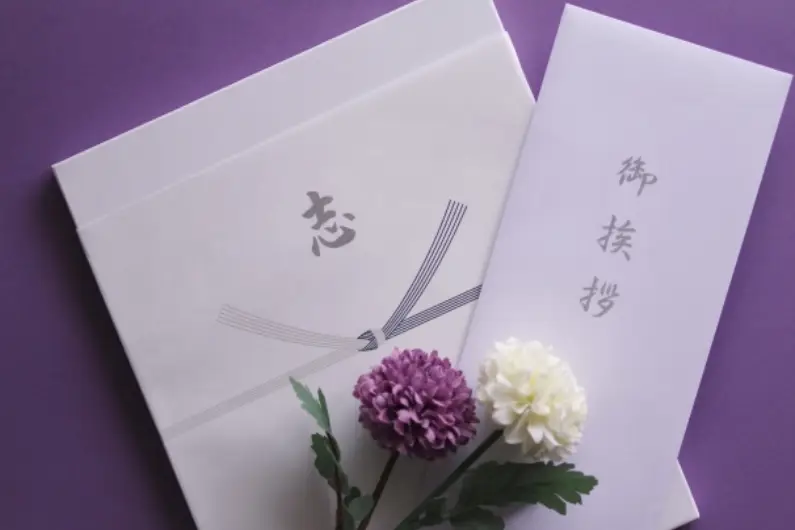

葬儀では、参列してくださった方々へ感謝を伝えるためにお礼を用意する場面がいくつかあります。その代表的なものが「会葬御礼」と「香典返し」です。どちらもお礼の品として知られていますが、実は意味や渡す時期、金額の相場などに明確な違いがあります。

混同したまま準備を進めると、相手に失礼となる場合もあるため注意が必要です。この記事では、会葬御礼と香典返しの役割の違いやマナー、準備の流れを分かりやすく解説していきます。

この記事を要約すると

- 会葬御礼は参列への感謝を伝える贈り物、香典返しは香典へのお礼として贈る品で目的や意味が異なります。

- 両者は渡す時期や金額相場、添えるお礼状の内容などが異なり、地域や宗派によっても形式が変わります。

- どちらも当日の流れや準備手順を事前に確認し、参列者に感謝の気持ちがきちんと伝わるよう整えることが大切です。

会葬御礼とは参列への感謝を伝えるための贈り物のこと

会葬御礼とは、通夜や葬儀に参列してくださった方々へ感謝の気持ちを伝えるための贈り物です。香典の有無や金額に関係なく、すべての参列者に同じ品を渡します。会葬礼状を添えて、受付で手渡しするのが一般的です。

品物はタオルやお茶、お菓子など日常的に使えるものが多く、宗教や宗派を問わず選ばれています。また、会葬御礼のセットには会葬礼状のほか、清めの塩を入れる場合もあります。ただし、宗教によっては塩を使わないこともあり、仏式では浄土真宗などが該当します。

準備は、葬儀社や専門業者に依頼するのが一般的ですが、オリジナリティを出すために自作するケースもあります。

香典返しとは香典へのお礼として贈る返礼品のこと

香典返しとは、葬儀で香典をお供えいただいた方へ感謝を伝えるために贈るお礼の品です。葬儀当日ではなく、四十九日などの忌明けを迎えたあとにお礼状を添えて贈るのが一般的な流れです。香典に込められたご厚意への感謝を表すものであり、同時に無事に法要を終えたことを報告する意味もあります。

品物は石鹸やお茶、お菓子などの「消えもの」が主流で、香典金額の3分の1〜半額程度を目安に選ばれます。近年では、受け取る方の好みに合わせて選べるカタログギフトを用いるケースも増えてきました。

最近では葬儀当日にその場で渡す「即日返し」を取り入れるケースも増えており、四十九日後でなければならないわけではありません。

会葬御礼と香典返しの違い

会葬御礼と香典返しはいずれも感謝を伝えるためのものですが、目的や渡す時期、金額の相場が異なります。ここでは、両者の違いについて解説します。

渡すタイミング

会葬御礼は、葬儀や通夜の当日に参列者へ感謝の気持ちを伝えるためのものです。受付で記帳を終えたタイミングで直接手渡しするのが一般的で、後日送ることはほとんどありません。

一方、香典返しは香典をお供えいただいた方へ四十九日などの「忌明け」に贈るのが正式な習わしです。お礼状を添えて郵送することが多く、無事に法要を終えた報告も兼ねています。ただし、最近では葬儀当日に渡す「即日返し」を採用するケースも増えています。

即日返しの方法で高額な香典をいただいた場合は、後日改めてお礼を贈るとより丁寧です。

金額相場

会葬御礼の相場は500〜1,500円程度が一般的で、多くの参列者にお渡しするもののため、受け取る側の負担にならない品を選ぶのが基本です。タオルやお茶、焼き菓子など、気軽に受け取れる品が好まれます。

香典返しは「半返し」と呼ばれる習慣に基づき、香典の3分の1〜半額程度が目安です。たとえば5,000円の香典には1,500〜2,500円ほど、10万円の場合は、3〜5万円程度の品を選ぶのが一般的です。内容は消耗品やカタログギフトなど、実用的で後に残らないものが多く選ばれています。

地域ごとの慣習

香典返しや会葬御礼の形は地域によって異なります。関東では葬儀当日にお返しを済ませる「当日返し(即日返し)」が主流ですが、関西では、四十九日後に改めて送る「後返し」の風習が根強く残ってます。

また、北海道や東北地方では、お通夜の段階で「通夜返し」として品を渡すケースもあります。こうした地域差があるため、葬儀を行う地域の習慣を葬儀社などに確認しておくと安心です。

挨拶状・お礼状の有無

会葬御礼には、参列してくれたことへの感謝を伝える「会葬礼状」を添えます。文面は短く簡潔にまとめ「本日はご多忙の中 ご会葬賜り誠にありがとうございました」といった一言で十分です。ちなみに、弔事の礼状では句読点を使わず、読みやすいよう文の途中に適度な空白を入れるようにします。

一方、香典返しには正式なお礼状を必ず添えます。内容は香典へのお礼、忌明けの報告、略儀でお送りする旨などを記入し、同じく弔事の作法として句読点は使いません。

会葬御礼の準備とマナー

会葬御礼は、参列者への感謝を示す大切な贈り物です。形式だけでなく当日に不備が起こらないよう計画的な準備が欠かせません。ここでは、安心して葬儀を迎えるための基本的な流れと心がけるべきポイントを解説します。

葬儀社や専門業者に依頼するのが一般的

会葬御礼は、ほとんどの場合、葬儀社に依頼して手配します。マナーに沿った品物を選んでもらえるうえ、当日の準備や数量調整も任せられるため安心です。御礼品の内容にこだわりたい場合は、ギフトショップで購入することも可能ですが、その際は葬儀社に相談し、弔事にふさわしい内容か確認しておくとよいでしょう。

会葬礼状と品物はセットで早めに準備する

会葬御礼は会葬礼状と品物をセットで用意するのが基本です。礼状は参列への感謝を伝える短い文面で、句読点を使わずに作成します。品物は日常使いできるものが好まれ、包装やのし紙の形式にも注意が必要です。葬儀直前は慌ただしくなるため、できるだけ早めに準備しておきましょう。

渡す人数を把握して予備分も含めて手配する

会葬御礼は、香典の有無に関係なく参列者全員に贈るものです。当日、想定より多くの参列者が来ることもあるため、余裕を持って多めに準備しておくと安心です。葬儀社によっては余った分を返品できる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

当日の受付でスムーズに渡せるよう事前確認を行う

会葬御礼は、受付で記帳を終えた方に渡すのが一般的です。受付担当者に渡すタイミングや手順を事前に共有し、混乱が生じないよう準備しておきましょう。参列者が少ない場合は、焼香後や退場時に手渡す方法もあります。

渡す際には「本日はご会葬ありがとうございます」など一言添えると丁寧です。渡す際には片手でなく両手で渡すようにし、袋の向きを整えるなど相手が受け取りやすいようにしましょう。

宗派や地域の習慣に合わせた内容を意識する

清めの塩を入れるかどうかは、宗派や地域によって異なります。神道や仏教の多くでは用いられますが、浄土真宗では「死を穢れとしない」という教えから用いないのが一般的です。キリスト教でも同様に清めの塩は不要とされています。

ただし、宗派の教えを優先するのか地域の慣習を優先するのかに正解はありません。遺族の希望も踏まえたうえで葬儀社と相談し、無理のない形で準備することが大切です。

香典返しの準備とマナー

香典返しは、葬儀で香典をいただいた方へ感謝の気持ちを伝える大切なものです。贈る時期や品物の選び方など守るべきマナーがいくつかあります。ここでは、具体的なポイントについて解説します。

忌明け後にお礼状とともに発送するのが基本

香典返しは、四十九日の法要を終えて忌明けを迎えたあとにお礼状を添えて贈るのが正式な流れです。無事に法要を済ませたことの報告を兼ねて、感謝の気持ちを伝えます。発送は忌明けから2週間以内に相手に届くように手配するとよいでしょう。

宗教によっても時期が異なり、神式では三十日祭または五十日祭、キリスト教では死後1ヶ月前後の追悼ミサや召天記念日に行うのが一般的です。

最近では、葬儀当日にその場で渡す「即日返し」を採用するケースもありますが、基本は忌明け後に改めて丁寧にお礼を伝えることが望ましいとされています。

品物は「消えもの」を中心に感謝を伝える内容を選ぶ

香典返しには「不幸を後に残さない」という意味を持つ「消えもの」を選ぶのが基本です。お茶やコーヒー、海苔、焼き菓子などの食品類や、石鹸や洗剤といった日用品が代表的です。生ものやお酒、鰹節、昆布などの祝い事を連想させる品は避けましょう。

また、品物の金額はいただいた香典の3分の1~半額程度を目安にするのが一般的です。近年では、相手が自由に選べるカタログギフトも人気を集めています。実用的で気を使わせにくい品を選ぶことで、より誠意の伝わる香典返しになります。

高額な香典には個別に丁寧なお礼をする

親族や特に親しい方から高額な香典をいただくことがありますが、その場合でも無理に半返しをする必要はありません。多くは「葬儀の費用に充ててほしい」という気持ちからの厚意であるため、3分の1や4分の1程度にとどめても失礼にはなりません。

ただし、高額な香典をいただいた方には、品物とは別に手書きの一筆箋を添えたり、後日電話で直接お礼を伝えたりすると丁寧です。形式的な対応だけでなく、感謝の気持ちを言葉で伝えることで、より誠意が伝わります。

発送先リストを整理し誤送や漏れを防ぐ

香典返しの準備では、まず香典帳をもとに贈る相手と金額を整理することが重要です。誰からいくらいただいたのかを明確にしておくと、金額に合った品を選びやすくなります。発送時には宛名や住所の誤記にも注意し、誤送や漏れがないようリストをチェックしましょう。

発送後は届いたかどうかを確認し、万が一トラブルがあった場合には迅速に対応します。最後まで丁寧に管理する姿勢が、相手に対する誠実さを示します。

カタログギフトを活用して柔軟に対応するのもおすすめ

最近では、香典返しにカタログギフトを選ぶ家庭も増えています。受け取る側が自分の好みに合わせて商品を選べるため、年齢層や家族構成に関係なく喜ばれやすいのが特徴です。品物選びに迷う場合や、遠方の方への配送が多い場合にも便利です。

ただし、カタログギフトを選ぶ際は価格帯や内容を慎重に確認し、香典金額の目安に沿ったものを選びましょう。伝統的な形式を重んじる年配の方には、従来の食品や日用品を選ぶなど、相手に合わせた対応が大切です。

会葬御礼と香典返しのマナーを理解して失礼のない対応をしよう

会葬御礼と香典返しはいずれも、参列してくれた方への感謝を伝えるための大切な贈り物です。渡す時期や目的、金額の目安が異なるため、混同せずに準備することが大切です。会葬御礼は当日、香典返しは忌明け後と覚えておくと分かりやすいでしょう。

葬儀は急な準備も多く、細かなマナーまで気が回らないこともありますが、葬儀社へ相談しながら進めれば安心です。形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちがしっかり伝わる対応を心がけましょう。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律でご提供しています。参列人数に合わせた式場をご用意し、現代に合ったシンプルな葬儀も可能です。会葬御礼をはじめ、香典返しなどのマナーについても丁寧にご説明いたしますので、ご不明な点があればいつでもご相談ください。

ご依頼やお問い合わせは24時間365日受け付けております。お気軽にご連絡ください。