「高田派の葬儀は、どのような流れで進むの?」「焼香の作法や服装マナーは、ほかの宗派と違うの?」といった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。

高田派は、浄土真宗のなかでも独自の特色を持つ宗派のため、作法やマナーについて正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、浄土真宗高田派の概要から葬儀・初七日までの流れ、焼香やお布施などの作法について詳しく解説します。

高田派の葬儀に関する疑問や不安を解消したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を要約すると

- 浄土真宗高田派は、東西の本願寺派から独立した宗派で、阿弥陀如来の救済を信じる「他力本願」の教えを重視する宗派です。

- 焼香は抹香を額に押しいただかず、横一文字に3回行うのが特徴的です。

- お布施は、10~30万円程度が目安で白い封筒に「御布施」と記し、香典は「御仏前」として5,000~3万円程度を包みます。

浄土真宗高田派とは?概要を解説

浄土真宗高田派は、親鸞聖人を宗祖とし、親鸞聖人の高弟である真仏上人が継承した宗派です。1225年に親鸞聖人が下野国高田(現在の栃木県真岡市)に専修寺を建立しました。

親鸞聖人が専修寺を創建し、真仏上人が継承して高田派の基礎を築いたと伝えられています。浄土真宗高田派は、江戸時代に幕府から公認され、全国に多くの末寺を持つ大きな勢力となりました。

明治時代の神仏分離令などの困難を乗り越え、現在も全国に約600の寺院を有しています。本山である専修寺(三重県津市一身田)は、多くの信者の信仰の中心となっています。

高田派の特徴は「他力本願」の教えを重視し、阿弥陀如来の救済を信じる点です。葬儀は、阿弥陀如来の救いを信じる浄土真宗の教えに基づいた独自の形式で執り行われます。

なお、浄土真宗は大きく東の大谷派と西の本願寺派に分かれますが、高田派は両宗派から独立しているため東でも西でもないことを留意しておきましょう。

浄土真宗高田派における葬儀・初七日などの流れ

浄土真宗高田派における葬儀・初七日の流れを理解することは、故人を適切に送り出すうえで重要です。ここでは、主要な4つのステップを紹介します。

- 臨終勤行

- 通夜

- 葬儀

- 初七日法要

それぞれ詳しく見ていきましょう。

浄土真宗における葬儀の詳しい流れについては、以下の記事を参考にしてみてください。

1. 臨終勤行

浄土真宗高田派の葬儀において、臨終勤行は亡くなった方を偲び、阿弥陀如来の救いに感謝する最初の儀式です。

臨終勤行は、臨終後できるだけ早く僧侶を自宅や病院に招いて行われます。高田派では「正信偈」や高田派独自の「文類偈」を読経します。

枕飾りには、香炉・燭台・花立の三具足が準備され、故人の頭は北または西に向けて安置されます。臨終勤行の儀式では、僧侶への御礼(お布施)を用意するのが一般的です。

2. 通夜

通夜は、故人を偲び、最後のお別れをする大切な儀式です。

一般的に午後6時か7時頃から始まり、僧侶による読経が行われます。読経後、遺族や参列者が焼香を行い、故人への想いを捧げます。

焼香の作法は、右手で抹香を取りそのまま香炉に入れるのが特徴です。ほかの浄土真宗の宗派と同じく、お香を額に押しいただかない点に注意しましょう。

通夜式のあとは「通夜振る舞い」として、かんたんな食事や飲み物が振る舞われることが多くあります。この場では、故人の思い出話に花を咲かせながら、故人を偲ぶ時間を過ごしましょう。

通夜は形式的な儀式ではなく、故人との最後の夜をともに過ごす意味を持つ大切な時間といえます。

3. 葬儀

浄土真宗高田派の葬儀は、故人が阿弥陀如来のもとへ往生したことを確認し、感謝する儀式として執り行われます。

葬儀は通常、導師である僧侶の読経から始まり「正信偈」や「文類偈」などが唱えられるのが一般的です。参列者は焼香を行い、故人への最後の供養としてひとりずつ進み出て行います。

葬儀の最後には、故人の遺影や位牌・遺骨を安置した祭壇に対して、家族が最後の別れを告げる流れです。浄土真宗では華美な飾りつけよりも、シンプルな形式で故人の往生を願う心が大切とされています。

4. 初七日法要

初七日法要は、亡くなってから7日目に執り行われる故人への感謝と阿弥陀如来への報恩の大切な儀式です。

浄土真宗高田派では、葬儀当日に初七日法要まで済ませることが一般的です。葬儀と同日に行う場合は、葬儀のあとに引き続き僧侶の読経のもとで執り行われます。

別日に行う場合は、命日を1日目として数えて7日目(没後6日後)、または都合のよい日に自宅や寺院で執り行う形式となるでしょう。

法要後には、参列者へのお斎(会食)や引き出物を用意するのが習わしです。

浄土真宗高田派における葬儀の作法

浄土真宗高田派における葬儀の作法を理解することは、適切な参列マナーを身につけるうえで重要です。ここでは主要な4つの作法を紹介します。

- 焼香の作法

- お布施の作法

- 香典の作法

- 服装の作法

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 焼香の作法

真宗高田派の焼香は、まず焼香台の前でご本尊を仰ぎ見て一礼します。次に、右手で抹香をつまみ、額まで上げずに横一文字に3回行うのが特徴です。

ほかの宗派と異なり、お香を額に押しいただく必要は一切ありません。

このような作法は、浄土真宗の教義において、故人は亡くなった瞬間に阿弥陀如来によって極楽浄土に導かれているという考えに基づいています。

焼香後は、念珠を両手にかけて合掌し、念仏を3回称えて頭を下げ、さらに2回称えます。最後にご本尊を仰いで一礼し退席しましょう。

焼香は、基本的に故人と縁の深い人から順番に行われるのが基本的な流れです。

2. お布施の作法

浄土真宗において、葬儀の際のお布施は阿弥陀如来への感謝の気持ちを表します。

お布施は白い封筒に入れ、表書きには「御布施」「お布施」と記し、裏面には自分の住所と名前を書きます。金額に決まりはありませんが、一般的には10~30万円程度が目安です。

この費用には、通夜や葬儀・火葬場の立ち合いなどが含まれています。お布施は、葬儀の前後または会食後に、喪主または遺族から袱紗に包んでお盆に乗せて僧侶へお渡しするのが望ましいでしょう。

僧侶が会食に参加しない場合は、別途「御膳料」として別の封筒で一人あたり5,000~1万円程度をお渡しするのが一般的です。

お布施には、あくまで阿弥陀如来への感謝の気持ちを形にしたものであり、故人と遺族の心をご本尊様にお供えするという意味があります。

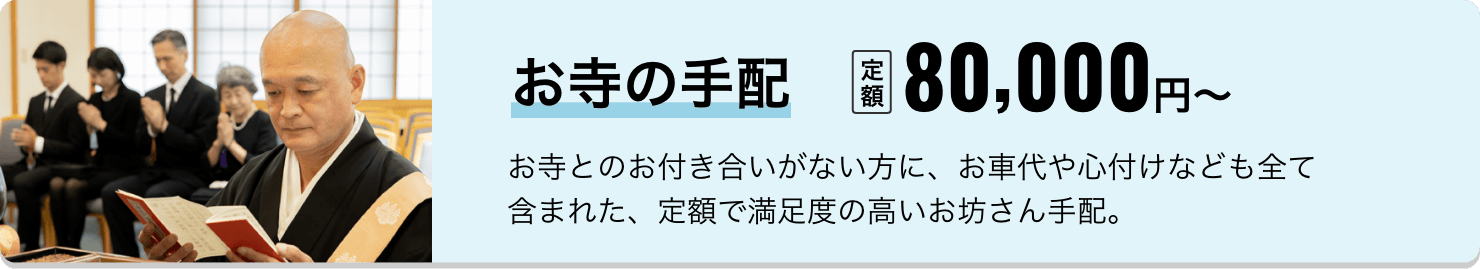

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。読経、戒名、お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。

浄土真宗のお布施についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

3. 香典の作法

浄土真宗高田派の葬儀では、香典は白黒または金銀の水引で包み、表書きに「御仏前」「御供」と記します。金額は、故人との関係性や地域の慣習に応じて準備し、一般的には5,000~3万円程度が目安です。

香典袋には自分の住所と氏名を必ず記入し、受付で渡す際は袋の表を上にして両手で丁寧に渡します。受付では記帳も行うため、フルネームと住所を記入します。親族が受付にいる場合は軽く会釈をして渡すのがマナーです。

香典返しは、初七日法要後に行われ、亡くなった日から1カ月以内を目処に贈られます。香典は、既に仏様となった故人や阿弥陀如来への感謝の気持ちを表し、遺族への支援の意味を持つ大切な供養の形といえるでしょう。

4. 服装の作法

浄土真宗高田派の葬儀では、故人への敬意を表すため喪服を着用することが基本です。

参列者は男性の場合、黒の礼服またはダークスーツに黒のネクタイを合わせます。女性は、黒の喪服やアンサンブル・ワンピースなどを着用し、派手な装飾品を身に着けるのは避けましょう。

なお、より詳しい服装マナーを知りたい方は以下の記事も併せてチェックしてみてください。

浄土真宗高田派に関するよくある質問

ここでは、浄土真宗高田派に関するよくある質問について詳しく紹介します。

- 戒名の相場はいくらくらい?

- 位牌を作ってもいいの?

- 仏壇の飾り方は?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

Q. 戒名の相場はいくらくらい?

浄土真宗高田派では「戒名」ではなく「法名」と呼ばれ、法名は基本無料です。とはいえ、実際には3〜10万円程度を包むのが一般的で、寺院や地域によって金額に差があります。

浄土真宗の法名にはランクがなく「釈〇〇」または「〇〇院釈〇〇」という形で、院号の有無により料金が変わる場合があります。事前に葬儀社に相談して、金額の目安を確認しておくとよいでしょう。浄土真宗の法名については、以下の記事も参考にしてみてください。

Q.位牌を作ってもいいの?

浄土真宗では、故人の魂が位牌に宿るという考え方はなく、亡くなった方はすでに阿弥陀如来のもとで往生を遂げていると信じられています。

そのため、位牌の代わりに「法名軸」と呼ばれる故人の法名を記した掛け軸や「過去帳」と呼ばれる先祖の記録帳を用いることが一般的です。ただし、ほかの浄土真宗系宗派とは異なり、浄土真宗高田派では位牌を作ることが認められています。

近年では、他宗派の習慣の影響や遺族の心情に配慮して位牌を作る家庭も増えています。位牌を作るかどうか迷った場合は、菩提寺の住職に相談することで、各家庭に合った供養の形を見つけられるでしょう。

浄土真宗の本質は形式ではなく、阿弥陀如来の救いを信じる心にあります。

Q.仏壇の飾り方は?

浄土真宗高田派の仏壇は「本尊」「脇掛」「荘厳具」の三要素を中心に飾るのが基本です。

本尊は、阿弥陀如来の掛軸または木像を中央に安置します。脇掛は、向かって右に親鸞聖人、左に九字・十字名号の掛軸を配置するのが一般的です。

花瓶には、四季折々の生花を挿しても構いませんが、棘のある花や香りの強い花は避けましょう。また、香炉は中央にひとつ置き、香は抹香や線香を用います。

加えて、仏飯と呼ばれる炊きたてのご飯を蓮のつぼみの形に盛った器を、ご本尊と親鸞聖人の前に配置します。このとき、お茶は供えません。

燭台は、一対で本尊の前に置き、ろうそくを立てます。位牌は、高田派では使用しますが礼拝の対象ではないため、上段や中央には置かず適切な場所に配置します。

以上のような飾り方を基本としつつ、各家庭の仏壇の大きさや形状に合わせて調整しましょう。

浄土真宗高田派の葬儀でわからないことは葬儀社に相談しましょう

浄土真宗高田派の葬儀には、独特な作法やマナーがあるため、初めて執り行う方にとって不安や疑問が生じるのは当然です。

葬儀社では、高田派の教義に基づいた適切な葬儀の進行方法や、焼香の作法・お布施の相場などについて詳しく説明してくれます。

ひとりで悩まずに、まずは信頼できる葬儀社に相談しましょう。

弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、浄土真宗に対応した葬儀を全国一律価格で提供しています。経験豊富なスタッフが、丁寧にサポートし、ご遺族の負担を軽減いたしますのでご安心してお任せください。

不要なものを省いたセットプラン料金で、相場よりも抑えた価格での葬儀が可能です。浄土真宗の葬儀に関する疑問や不安がある場合は、24時間365日無料でご相談を受け付けているため、お気軽にお問い合わせください。