一般的な葬儀や身内が参列する家族葬では、1日目の夜にお通夜を執り行い、2日目の日中に葬儀・告別式を執り行います。それぞれの式には決まった段取りがあるので、あらかじめ覚えておくと安心です。

今回は、これから葬儀を執り行う方や葬儀に参列する方向けに、お通夜や葬儀・告別式当日の段取りや式の内容を詳しく解説します。葬儀当日の流れを知っておき、スムーズに式に参列できるように備えましょう。

この記事を要約すると

- 故人が亡くなった後はご遺体に必要な処置を施し、安置所へと搬送します。ご遺体は葬儀がはじまるまでの一定期間安置され、お通夜の前に棺に納められます。

- お通夜は亡くなった日から1〜3日後の夕方に執り行われるのが一般的です。僧侶による読経や参列者による焼香が行われ、式の後には通夜振る舞いという会食が開かれます。

- 葬儀・告別式はお通夜の翌日の午前中に始まります。僧侶による引導や弔辞が読まれ、式の後には火葬と還骨法要・初七日法要が行われます。

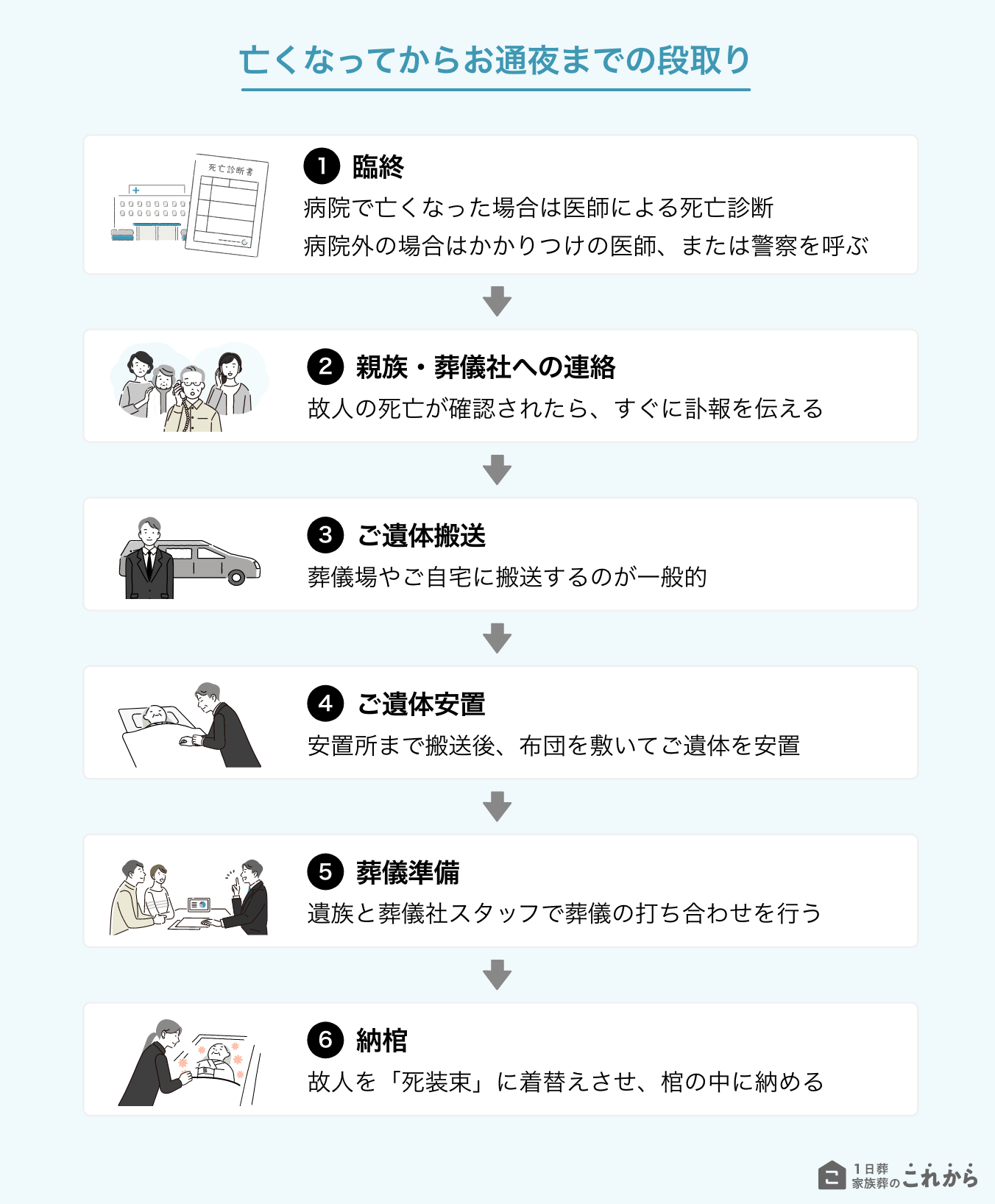

亡くなってからお通夜までの段取り

亡くなってからお通夜までにかかる日数は1日〜3日が一般的です。死亡が確認されたらすみやかに葬儀社を手配し、ご遺体を安置所に搬送して葬儀の準備を進めましょう。

臨終

臨終を迎えてからの流れは、故人が亡くなった場所によって異なります。

病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断を行います。亡くなった直後に口元を湿らせる末期の水の儀式やご遺体を清潔に整えるエンゼルケアを施し、ご遺体を霊安室に移送します。

病院以外の場所で亡くなった場合、かかりつけの医師がいる方はかかりつけの医師による死亡診断を仰ぎましょう。かかりつけの医師がいない方は、警察を呼んで死亡確認を行います。

このとき、医師による死亡診断がなされた方には死亡診断書、警察による死亡確認がなされた方には死体検案書が発行されます。

親族・葬儀社への連絡

故人の死亡が確認されたら、遺族や親族にすぐに訃報を伝えなければいけません。すぐに要件を伝えられるように電話を用いるのが一般的ですが、繋がらなかった場合は留守番電話やメールなども活用しましょう。なお、緊急性が高いため、夜中や明け方に連絡を入れてかまいません。

<伝える内容>

- 故人の名前

- 亡くなった日時・場所

- 遺族代表の連絡先

また、遺族への連絡と同時に、葬儀社への依頼連絡も行いましょう。なかでも、病院で亡くなった場合は霊安室の利用できる時間が限られているため、すみやかに葬儀社を手配してご遺体を搬送する必要があります。

ご遺体搬送

ご遺体の搬送先は、葬儀社や斎場の安置室や民間の遺体安置所、自宅などが一般的です。霊柩車のお迎えが来たら、故人のご遺体をシーツに包んで運び込み、安置所まで丁寧に搬送されます。

搬送にかかる費用は搬送距離によって変動しますが、10km以内の近距離であれば1〜2万円程度に収まります。搬送先が遠方にある場合は、有料道路料金や空路・航路などの料金が加算されます。

ご遺体安置

ご遺体を安置所まで搬送したら、布団を敷いてその上にご遺体を安置します。首元・腹部・腕の付近には、ご遺体の腐敗を防ぐためのドライアイスをセットします。

ご遺体の枕元には、「枕飾り」という簡単な祭壇も用意されます。枕飾りには、小机の上に香炉・燭台・花立て・枕飯などを飾り付け、葬儀がはじまるまで線香や蝋燭の火を絶えず燃やし続けます。

葬儀準備

ご遺体の搬送と安置を終えたら、遺族と葬儀社スタッフで葬儀の打ち合わせを行いましょう。最初に喪主を決定し、葬儀の日時や内容を細かく詰めていきます。

葬儀は一度しか行えません。後々後悔しないためにも、妥協せずに準備を進めることが大切です。

葬儀準備で行うこと

- 喪主(施主・世話役)を決定する

- 葬儀の宗教形式や規模を決定する

- 葬儀の日程を決定する

- 故人の遺影を用意する

- 死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る

納棺

お通夜の直前に、遺族や親族立ち会いの元、ご遺体を棺に納める儀式を行います。納棺の儀では故人をあの世への旅の服装とされる「死装束」に着替えさせ、棺の中に納めます。

棺の中には、副葬品として故人が生前に身につけていたものや愛用していたもの、好んでいた食べ物・嗜好品などを納めることも可能です。棺に一緒に納めたいものがある場合は、納棺の際に忘れずに持参しましょう。

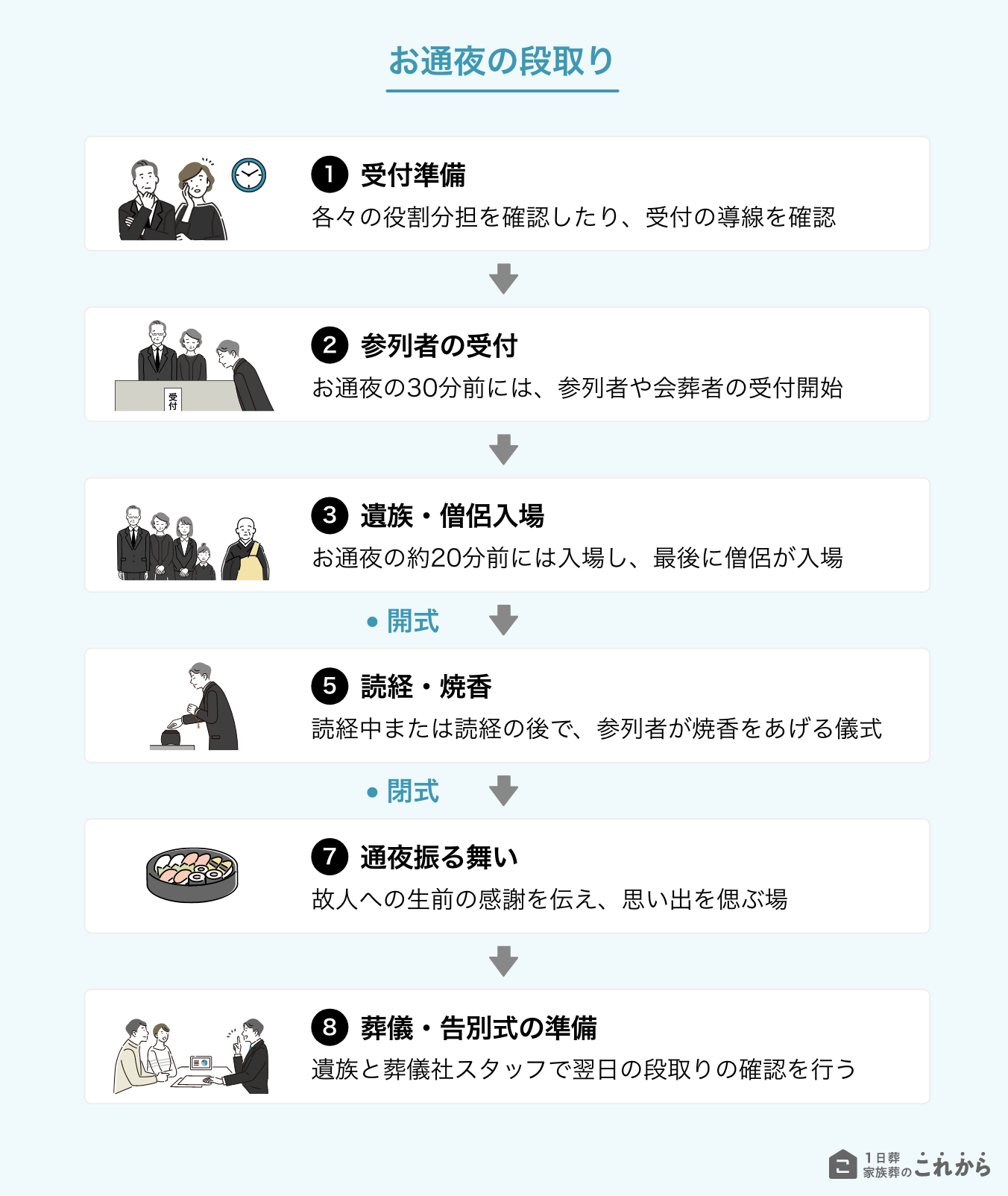

お通夜の段取り

納棺の儀を終えたら、お通夜が執り行われます。お通夜は故人と過ごす最後の夜となる日で、夕方から夜にかけて行われます。

受付準備

喪主や受付を担当する遺族は、お通夜がはじまる2時間前には喪服に着替えて会場に到着しているのが一般的です。各々の役割分担を確認したり、受付の導線を確認したりして、参列者や会葬者の受付をスムーズに行えるように準備しましょう。

受付では香典の受け取りも行うため、芳名帳・筆記用具も用意します。また、会葬礼状・供物・供花などに書かれている名前に誤りがないかもこのタイミングで確認してください。

参列者の受付

お通夜がはじまる30分ほど前から、参列者や会葬者の受付を始めます。受付を担当する遺族は「本日はお越しいただきありがとうございます」「ご参列いただきありがとうございます」などと参列者に挨拶をしながら、芳名帳の記入をお願いしましょう。

香典を受け取る場合は、「お預かりいたします」と言いながら両手で受け取り、一礼をするのがマナーです。受付が完了した参列者は、会場や控え室に案内しましょう。

また、この時間には僧侶も会場に到着します。僧侶が到着したら控え室に案内してお茶を出し、事前に包んでおいたお布施を渡してください。

遺族・僧侶入場

お通夜がはじまる15〜20分前になったら、遺族や参列者が入場します。

お通夜や葬儀では祭壇に一番近い席を上座とし、祭壇の中央右側に喪主、中央左側に世話役が座ります。祭壇の右側に遺族、左側に友人・知人が座るように席次を定めておいてください。

参列者が揃ったら、最後に僧侶が入場します。

開式

僧侶が入場したら、いよいよお通夜が始まります。開式のアナウンスや司会は葬儀社のスタッフが務めてくれます。

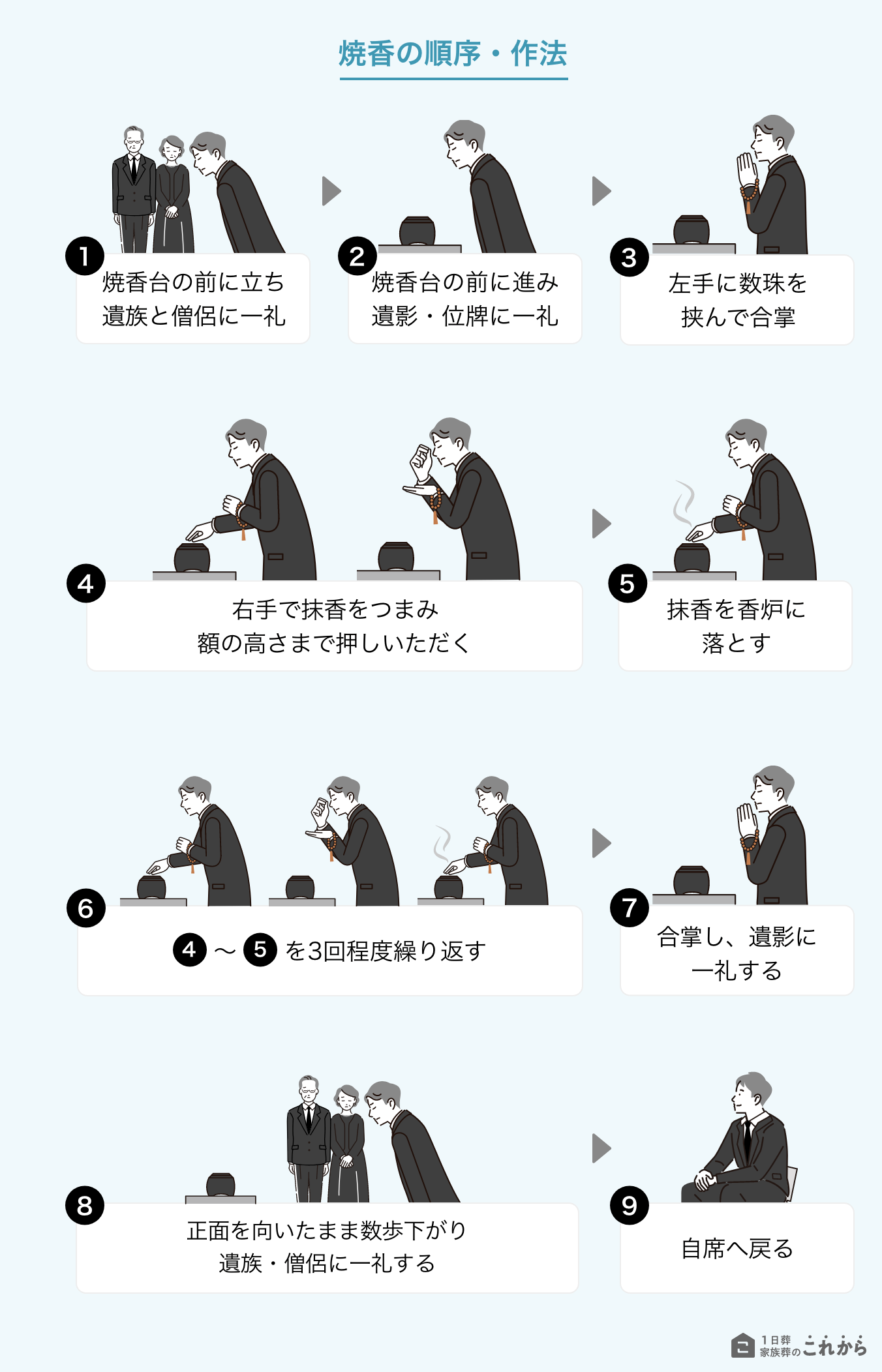

読経・焼香

僧侶が読経を行います。読経の途中または読経の後で、参列者が1人ずつ焼香をあげる儀式が行われます。

焼香は喪主・遺族・一般参列者の順に行うのがマナーです。焼香には正しい順序や作法が定められているので、事前に確認しておきましょう。

焼香の順序・作法

- 焼香台の手前に立ち、遺族・僧侶に一礼する

- 焼香台の前に進み、本尊・遺影・位牌に一礼する

- 左手に数珠を挟んで合掌する

- 右手で抹香をつまみ、額の高さまで押しいただく

- 抹香を香炉に落とす

- 4〜5を3回程度繰り返す

- 再度合掌し、遺影に一礼する

- 正面を向いたまま数歩下がり、遺族・僧侶に一礼する

- 自席へ戻る

閉式

読経と焼香の後、式の最後に喪主挨拶を行います。喪主は参列者への感謝や今後の遺族への支援のお願いを伝えましょう。なお、事前に原稿を用意しておいてもかまいません。

挨拶の後に僧侶が退場したら、お通夜は終了です。通夜振る舞いがある場合はその案内を、通夜振る舞いを省略する場合は葬儀・告別式の案内をアナウンスします。

通夜振る舞い

通夜振る舞いを用意している場合は、別会場へ移動して1時間程度のささやかな会食を行います。通夜振る舞いは故人への生前の感謝を伝え、思い出を偲ぶ場です。招待された場合は快く参加し、参列者同士で故人の生前の思い出を語り合いながら、食事を楽しみましょう。

会の最後には再び喪主挨拶が行われ、翌日の葬儀・告別式の案内が伝えられます。

葬儀・告別式の準備

お通夜や通夜振る舞いが終わり、参列者が帰ったら、遺族と葬儀社のスタッフで翌日の段取りの確認や最終打ち合わせを行います。スムーズな式の進行のために、葬儀・告別式の流れをしっかりと確認しておきましょう。

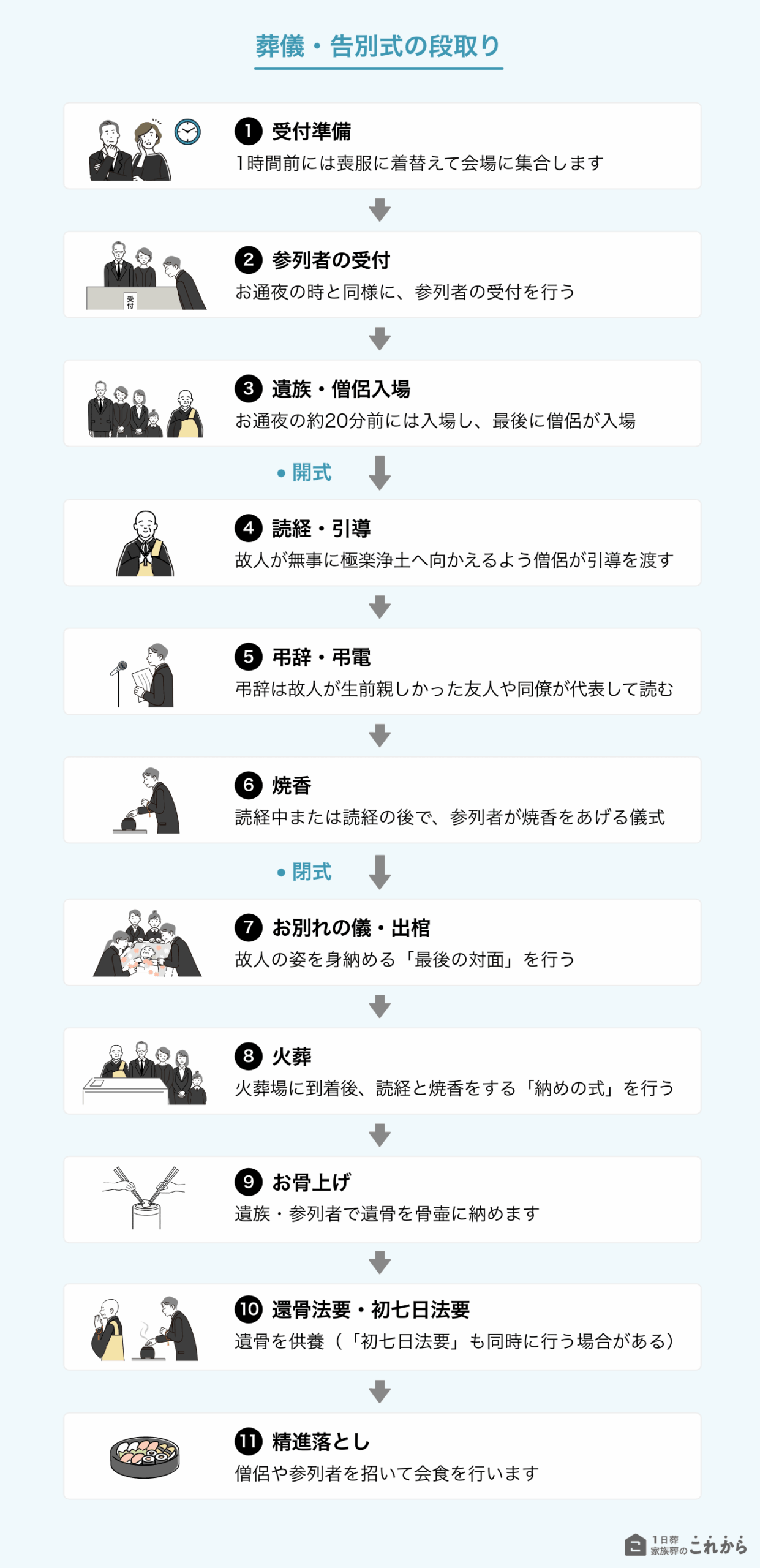

葬儀・告別式の段取り

葬儀・告別式は、お通夜の翌日の午前中からはじまるのが一般的です。式後は火葬場に移動して火葬が行われ、場合によってはそのまま初七日法要や精進落としまでを済ませます。

受付準備

喪主や受付を担当する遺族は、葬儀・告別式がはじまる1時間前には喪服に着替えて会場に集合しましょう。

お通夜の時と同様に受付の準備や当日の段取りの確認を行い、弔辞や弔電にも目を通しておきます。参列者に返礼品を贈る場合は、返礼品の内容や数に不備がないかもチェックしてください。

参列者の受付

お通夜の時と同様に、参列者の受付を行います。受付を担当する遺族は参列者に御礼の言葉を述べ、芳名帳に記入するようお願いしましょう。

遺族・僧侶入場

お通夜と同様に、開式の15〜20分前になったら遺族や参列者が入場します。席次はお通夜のときと同様で、喪主と世話役が祭壇に1番近い席に着席するのが決まりです。

参列者全員が揃ったら、最後に僧侶が入場します。

開式

全員の入場が完了したら、葬儀・告別式が始まります。葬儀の司会も、お通夜と同様に葬儀社のスタッフが務めてくれます。

読経・引導

葬儀・告別式の読経では、故人が無事に極楽浄土へ向かえるように祈りを込めて、僧侶が引導を渡します。

なお、お通夜では読経の途中から焼香を行いますが、葬儀では焼香の前に弔辞・弔電の読み上げが行われるので注意してください。

弔辞・弔電

葬儀・告別式では、読経の後に弔辞・弔電の時間が設けられます。

弔辞は、故人が生前親しかった友人や同僚が代表して読み上げます。代表者は原稿を準備する必要があるため、葬儀の参列を依頼する際に、弔辞をお願いしたい旨もあわせて伝えておきましょう。

弔電は斎場や遺族の自宅宛に届いたもののなかから、数通を紹介するのが一般的です。葬儀がはじまる前に、どの弔電を読み上げるかを遺族間で決めておきます。

焼香

葬儀・告別式の焼香も、お通夜の時と同様に喪主・遺族・一般参列者の順に行います。喪主や世話役などの代表者は、初めに代表して焼香をあげる「指名焼香」を行うケースもあります。

閉式

僧侶が退場し、葬儀・告別式が終了します。参列者は、そのまま出棺の準備へと移ります。

お別れの儀・出棺

葬儀・告別式を終えたら、故人の姿を身納める「最後の対面」を行い、遺族や参列者が棺に祭壇の花を手向けます。最後に参列者全員で合掌し、棺の蓋が閉められます。

その後、棺は遺族によって霊柩車に乗せられ、火葬場へと出棺します。出棺の際には喪主が位牌を、故人に近い遺族が遺影を持つのが習わしです。

火葬場には遺族や親族のみが向かうため、一般の参列者は出棺を見送ってお開きとなります。

火葬

火葬場に到着したら、火葬炉の前で読経と焼香をする「納めの式」を行います。こちらの儀式が、故人との最後のお別れの場です。

その後、棺が火葬炉に収められ、火葬が行われます。火葬の完了には約1時間ほどかかるため、控室で振る舞われた茶菓子や軽食を食べながら待機しましょう。

お骨上げ

ご遺体の火葬が完了したら、遺族・参列者で遺骨を骨壷に納める「お骨上げ」の儀式を行います。

こちらは仏式の儀式のひとつで、「故人が無事に三途の川を渡り、極楽浄土に辿り着けるよう橋渡しをする」という意味が込められています。

参加者は2人1組で長さの異なる竹と木の箸を持ち、足の骨から順に拾い上げて骨壷へと納めていきます。最後に喉仏の骨を納めたら完了です。喪主は火葬済の火葬許可証と骨壷を受け取り、四十九日または納骨まで自宅で保管します。

還骨法要・初七日法要

火葬が終わったら斎場または自宅に戻り、遺骨を供養する「還骨法要」を執り行います。こちらの法要は宗派によって「還骨勤行」や「安位諷経」ともよばれています。喪主は火葬場から持ち帰った骨壷を後飾り祭壇に載せ、僧侶による読経を聞きながら焼香をあげます。

また、近年は亡くなってから7日目にあたる「初七日法要」を繰り上げて行うケースが珍しくありません。初七日法要を繰り上げる場合は、還骨法要に続けて執り行います。

精進落とし

火葬や初七日法要を終えたら、僧侶や参列者を招いて精進落としという会食を行います。こちらの会食には、故人が亡くなってから控えていた肉や魚などの精進料理を食べ、普段の食生活に戻るという意味合いがあります。

本来は四十九日の忌明けに行うものでしたが、近年は葬儀の一式を終えたあとに、お互いを労う場として開かれることが多いようです。

会の最後に喪主が参列者への感謝を伝える挨拶を述べ、葬儀・告別式の1日が終了します。

葬儀の段取りを抑えておき、スムーズに式を執り行いましょう

お通夜や葬儀・告別式には、どの宗派にも決まった段取りや作法があります。遺族側になった場合でも参列者側になった場合でも周囲に失礼のないよう、あらかじめ葬儀の段取りを覚えておくことが大切です。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。