戒名とは、仏式の葬儀において故人に授けられる特別な名前です。古くから続くこの戒名には、さまざまな意味や役割が込められています。しかし、その背景や目的について正しく理解している人は多くありません。

「戒名は本当に必要なのか、宗派によってどのような違いがあるのか」と、疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、戒名の基本的な意味やつけ方、流派ごとの特色、位の差などについて分かりやすく解説していきます。戒名を付けない場合の注意点なども紹介していますので、参考にしてみてください。

この記事を要約すると

- 戒名とは、仏門に入った証として授けられる名前で、故人の供養や極楽浄土を願う意味がある。

- 戒名を授かる場合、4種類の位があり、それぞれに意味がある。また、宗派や位によって費用相場が異なる。

- 戒名は必ずしも必要ではないものの、菩提寺や親族の意向を考慮し、納骨や葬儀への影響を事前に確認することが大切。

戒名とは仏様の教えのもとで故人に授けられる名前

戒名とは、仏門に入った証として授けられる名前のことです。本来は生前に与えられるものでしたが、現代では故人に授けるものとして広く認識されています。もともとは出家者のみが持つものでしたが、一般の人にも与えられるようになり、葬儀や法要で使われるのが一般的です。

また、戒名は菩提寺の僧侶から与えられるもので、位牌や墓石に刻まれるほか、読経の際にも読み上げられます。ここでは、戒名の成り立ちや授かる目的について解説します。

戒名ができた背景

戒名の起源は古代中国にあるとされ、当時は高貴な人の実名を口にするのを避ける習慣がありました。そのため、僧侶になる際には本名ではなく、戒名を名乗るようになったといわれています。

日本へは仏教の伝来とともに広まり、奈良時代には聖武天皇が生前に授かった記録が残っています。江戸時代には檀家制度が確立し、特定の寺院とつながりを持つことが一般化しました。

この制度により、先祖供養が重視され、戒名も菩提寺の住職から授かるものとして広く定着していきます。

現在の戒名の形も、この時代の習慣がもとになっていると考えられます。

戒名を授かる目的

戒名は仏教徒としての証であり、故人が仏の弟子になったことを示す特別な名前です。仏教では、俗名ではなく戒名で葬儀を行うことで、故人が迷わず極楽浄土に導かれると考えられています。

これは、戒名が仏門に入った証としての意味を持つためです。ただし、宗派によって戒名の呼び方や意味合いが異なる場合があります。たとえば、浄土真宗では戒律が存在しないため、戒名ではなく「法名」と呼ばれます。

このように宗派ごとに戒名の位置づけや役割が異なることを理解しておくことが重要です。また、葬儀や納骨を円滑に進めるためには、菩提寺のルールに従うことが大切です。

戒名は自分でメーカーを利用してつけることも可能

近年では、スマートフォンで利用できる「戒名メーカー」と呼ばれるアプリなどが広まり、戒名を自身で選べるようになりました。このアプリでは、戒名を自動生成できるほか、作成した戒名の編集や管理、証明書の発行まで行えます。

さらに、白木の位牌に印刷して使用することも可能で、一部の僧侶にも活用されています。このアプリは、宗派ごとの戒名ルールに対応しており、「〇院〇居士」というよくみられる形だけでなく、浄土真宗や日蓮宗など、宗派に沿った戒名を生成可能です。

また、名前や漢字の語感を考慮して違和感のない戒名を作成できるため、高額なお布施を支払うことなく、自分で戒名を付ける新しい選択肢が広がっています。

戒名をお願いする際の値段相場

戒名を授かる際には、謝礼として「戒名授与の費用」を納めます。相場は30〜50万円とされていますが、戒名の位によって費用が異なります。

なかには「戒名料不要」や「定額制」を導入している寺院もあるため、事前に確認しましょう。

【戒名の階級ごとのお布施目安】

- 信士・信女:10~50万円

- 居士・大姉:50~80万円

- 院信士・院信女:50~100万円

- 院居士・院大姉:100万円以上

もともと戒名は、故人の生前の功績や信仰に応じて授けられるものでした。しかし、近年では菩提寺とのつながりが希薄になり、位にこだわらず「信士・信女」で十分と考える人も増えてきています。

また、宗派によって戒名のお布施の相場が異なるため、事前に習慣を確認し、納得のいく形で授かることが大切です。

戒名はいらないと考えるなら無理につける必要はない

仏教では、戒名は故人が仏弟子になる証として授けられるものですが、必ずしもつけなければならないわけではありません。特に、仏教以外の宗教を信仰している場合や、無宗教の人にとっては、戒名そのものが必要ないと考える人もいるでしょう。

また、戒名を授かるには一定の費用がかかり、位が上がるほど金額も高くなります。お布施の負担が大きいと感じる場合、戒名をつけずに故人を弔う方法を選ぶ人も少なくありません。

さらに、公営や民営の墓地、永代供養墓などは、宗教・宗派を問わず利用できるため、戒名がないからと断られることはありません。

戒名を付けない場合の注意点

戒名を付けない選択をする人も増えていますが、その前に注意すべき点があります。経済的な理由や価値観から不要と考える場合でも、後々のトラブルを避けるために確認しておきましょう。

- 寺院墓地への納骨ができない場合がある

- 戒名なしでもお布施が求められることがある

- 親族から反対される可能性がある

寺院墓地では、仏弟子の証として戒名が必要とされるのが一般的です。そのため、戒名がないと納骨を断られる可能性があります。

また、戒名を付けない場合でも、葬儀や法要を寺院で行う際には、お布施が必要です。特に読経を依頼した場合は、お礼として適切な金額を用意する必要があります。

さらに、地域や家庭の習慣によっては、戒名をつけるのが当然と考えられている場合もあるため、遺族や親族とは事前に話し合っておくようにしましょう。

戒名をつける際に知っておくべきこと

戒名を付ける際には、宗教的な規則や伝統的な決まりが存在し、それに従って決めることが大切です。十分な理解がないまま決めてしまうと、思わぬ問題につながることもあります。

ここでは、戒名を付ける際に考慮すべきことや、事前に確認しておくべき内容について解説します。

戒名では「三除の法」や「二箇の大事」を避ける

戒名を付ける際には、使わない方がよい文字や避けるべき表現があり「三除の法」や「二箇の大事」として知られています。

「三除の法」では、読みにくい難しい漢字や助字として意味を持たない「也・乃・於」などの文字、不吉な印象を与える「死・病・争・狂」などの感じは避けるべきとされています。

また「二箇の大事」として「犬・猫・馬・猿」などの動物名(鶴や亀などの吉兆とされるものは可)歴代天皇の尊号や宗派の開祖の名前は、使わないのが一般的です。

こうした決まりを守ることで、戒名としてふさわしい名前を付けられます。

菩提寺がある場合は事前に相談する

菩提寺がある場合、葬儀の前に必ず相談することが大切です。菩提寺とは、先祖代々の墓があり、葬儀や法要を依頼しているお寺のことを指します。

戒名は通常、菩提寺の僧侶によって与えられるものであり、勝手に決めてしまうと意向を無視した形になり、その後の関係に影響を及ぼす可能性があります。特に他の寺院で授かると、菩提寺での納骨を断られる可能性もあるため注意が必要です。

スムーズな供養を行うためにも、菩提寺がある場合は事前に連絡し、適切な流れを確認しましょう。

戒名は基本的に4つの「号」で構成される

戒名は亡くなった方に授けられる仏教の名前で、いくつかの「号」と呼ばれる要素で構成されています。

生前の人柄や社会との関わりによって位が決まることもありますが、仏教の教えに厳密な序列はありません。

夫婦や家族で同じ墓に入る際は、戒名の格を合わせるのが一般的です。ここでは、それぞれの「号」の特徴や使われる文字などについて解説します。

院殿号(いんでんごう)・院号(いんごう)

院号は、かつて皇族や貴族、または社会的に大きな貢献をした人に与えられていた称号です。

現在では地域や寺院に深く関わりを持ち、功績を残した人が授かることが多く、戒名の最初に「〇〇院」と付けられます。

院殿号は、院号よりもさらに格式が高い称号で、歴史的には武士や高い身分の人に与えられていました。

現在でも授けられることはありますが、数が少ないため戒名のなかで最も位が高いものとされています。「〇〇院殿」と戒名の最初につくのが特徴です。

道号(どうごう)

道号は、もともと悟りを得た者に授けられる特別な称号です。院号や院殿号がつかない場合に戒名の冒頭に置かれます。

現在では、故人の人柄や生き方を反映させる要素として考えられ、戒名全体のバランスを見ながら選ばれます。

ただし、幼児や未成年には道号を付けないのが通例です。道号に使われる文字には、故人の生き方や性格を表すものが多くあります。たとえば、自然に関する言葉では「風・川・岳」などが使われ、穏やかさや力強さを象徴します。

また、人柄を反映するものとしては「賢・義・静」などがあります。一方で道号にふさわしくない文字も存在します。不吉な印象を持つ「滅・厄・災」などは使われません。また「寿・福・賀」といった、お祝いごとを連想させる言葉も避けられます。

戒名(かいみょう)

一般的に戒名は位牌や墓石に刻まれる名前全体を指しますが、本来は、道号の後に続く2文字部分を指します。戒名は仏の世界で故人を表す名前とされ、故人の人生や信仰を反映して決められます。

戒名には、生前の名前から一文字、仏教の経典や仏教に由来する一文字を組み合わせるのが一般的です。また、家系で代々受け継がれる文字や尊敬する人に関連する文字を用いることもあります。

ただし、皇族や歴史上の著名人を連想させる文字、不吉な意味を持つ言葉、響きの悪い文字(阿奉・円満など)は避けるべきとされています。戒名は故人を象徴する大切な名前のため、慎重に選ぶことが重要です。

位号(いごう)

戒名にはランクがあり、故人の社会的地位や信仰心などを反映して決められます。位が高い順に以下の内容となります。

- 院居士・院大姉:最高位とされる戒名で社会的貢献が大きい方に授けられる

- 院信士・院信女:院号が付く戒名で信仰心が深い方に与えらえる

- 居士・大姉:社会的に地位があるまたは信仰の暑い方に付けられる

- 信士・信女:一般的な戒名で多くの方に授けられる

それぞれの戒名にはお礼の相場がありますが、費用を支払えば希望のランクを付けてもらえるわけではありません。故人の生前の生き方などを考慮し、菩提寺の判断によって決まります。

戒名のつけ方は宗派によって異なる

仏教では、故人に与えられる名前の考え方や決め方が宗派ごとに異なります。伝統や教えの違いにより、院号や道号の有無、使用する文字、位号の呼び方などが変わるため、統一された形式はありません。

ここでは、代表的な宗派ごとの戒名の特徴について解説します。

真言宗の場合

真言宗の戒名は、他の宗派とは異なり戒名の冒頭に「ア」の梵字が入るのが特徴です。

これは大日如来を象徴し、仏弟子としての意味を持ちます。構成は「院号・道号・戒名・位号」ですが、真言宗では、特に道号に個性が反映されやすい傾向があります。

戒名には密教の教えを反映した言葉が使われることが多く、修行の意味を込めた表現が選ばれることも特徴です。

浄土真宗の場合

浄土真宗の戒名は、他の宗派と異なり「法名」と呼ばれます。これは、阿弥陀如来の救いを信じるものとしての名前を意味します。

浄土真宗では、戒律を重視せず阿弥陀如来の本願を信じることが重用とされるため、戒名ではなく法名と呼ばれます。

法名は、院号や道号を付けず、2文字で構成されるのが一般的です。これは、阿弥陀如来の救済を平等に受けるという教えを反映しています。

浄土宗の場合

浄土宗の戒名には、独特の特徴として「誉号(よごう)」が用いられます。これは、戒名の中に「誉」の文字を含めるもので、男女問わず使用されます。また、戒名の最初に阿弥陀仏を表す梵字を入れることもあります。

天台宗の場合

天台宗の戒名は、主に「院号・道号・戒名・位号」の4つの要素で構成されます。また、戒名の最初に梵字を加えることがあり、大日如来を象徴する「ア」や阿弥陀如来を示す「キリークの梵字」が用いられます。

道号は、故人の人徳や性格、業績を表す言葉が選ばれ、法名と組み合わせて4文字の戒名を形成します。

時宗の場合

時宗では、戒名を「法名」と呼び、男性には「阿」の文字、女性には「弌(いち)」の字が含まれるのが一般的です。

これは、開祖である一遍上人の教えに由来し、阿弥陀仏への帰依を示しています。他の宗派と異なり、道号を使わないのが一般的です。

日蓮宗の場合

日蓮宗の戒名は「法号」と呼ばれ、独特の特徴を持っています。

戒名に「日」の文字を含めることが一般的です。また、男性の道号には「法」女性の道号には「妙」の文字が用いられます。

また、日蓮宗では院号が付与される場合でも、位号として「信士・信女」が用いられます。

臨済宗・曹洞宗の場合

臨済宗と曹洞宗は、日本の禅宗を代表する二大宗派で基本的に「院号・道号・戒名・位号」の順で構成されます。

白木位牌には、最初に「新帰元」と書かれることが一般的です。これは「現代での役目を終えて仏のもとへ還る」という意味を持ちます。

すべてのものは因縁によって生じ、実態を持たないという考えから、戒名に「空」の文字を冠することもあります。

戒名は生前に授かることもできる

戒名は亡くなった後に授かるのが一般的ですが、生前に付けてもらうことも可能です。

生前に付けてもらうことを「生前戒名」と呼び、かつては仏教の本来の在り方として広く行われていました。近年では、終活の一環として希望する人も増えています。

生前に戒名を授かることで、事前に自分の意向を反映しやすくなります。また、死後に戒名を授かるよりもお布施の費用が抑えられる傾向があります。

戒名を授かる際は、菩提寺に相談するようにして別の寺院ではもらわないようにしましょう。また、家族に生前戒名のことを伝えておかなければ、葬儀の際に二重で戒名を付けられてしまう可能性があるため注意が必要です。

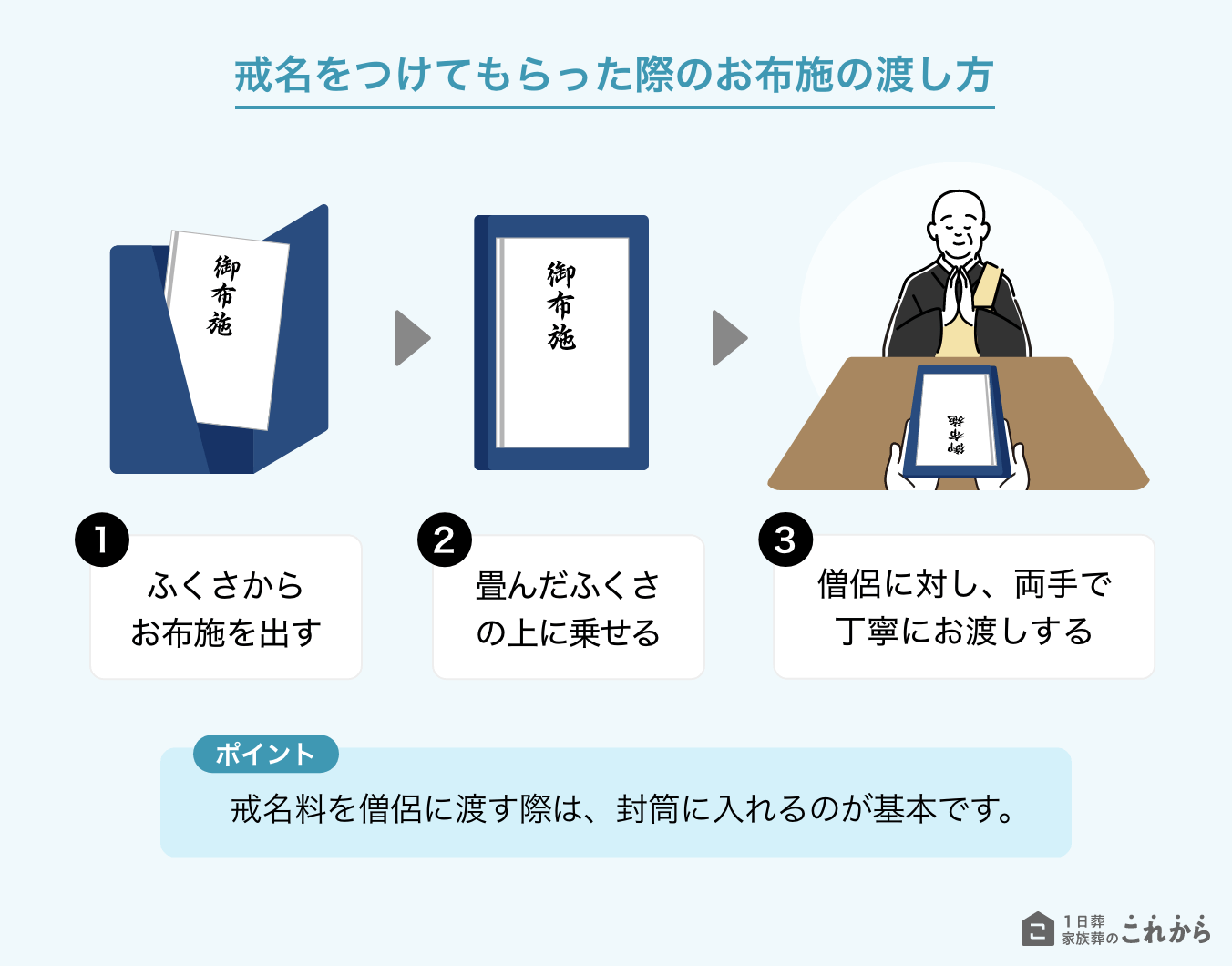

戒名をつけてもらった際のお布施の渡し方

戒名料を僧侶に渡す際は、封筒に入れるのが基本です。

不祝儀袋には奉書紙や無地の白封筒を使用し、表書きには「お布施」または「御布施」と記入します。「戒名料」と書くと報酬のような印象を与えるため避けましょう。

封筒はさらに袱紗に包み、包む際は袱紗から取り出し、たたんだ上に封筒を置いて差し出します。慣れていない場合は、両手で丁寧に渡せば問題ありません。

渡すタイミングに厳密な決まりはなく、打ち合わせ時や葬儀後でも構いません。感謝の気持ちを伝えながら、適切なタイミングで渡しましょう。

戒名の意味やつけ方を理解し自分に合った方法を選ぼう

戒名とは、故人が仏の弟子となった証として授けられる名前で、供養や極楽浄土を願う意味が込められています。多くの場合、菩提寺の僧侶から授かり、院号や道号、位号などの構成要素によって決定します。

戒名にはランクがあり、宗派や位によって名称が異なります。戒名を付けてもらう際は、宗派や戒名のランクによって費用が変わるため、事前に確認が必要です。最近では、生前に戒名を授かる「生前戒名」を選ぶ人も増えています。

戒名の意味や仕組みを理解し、自分や家族の供養について考えておくようにしましょう。

なお、弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。